(风雨春秋收藏)

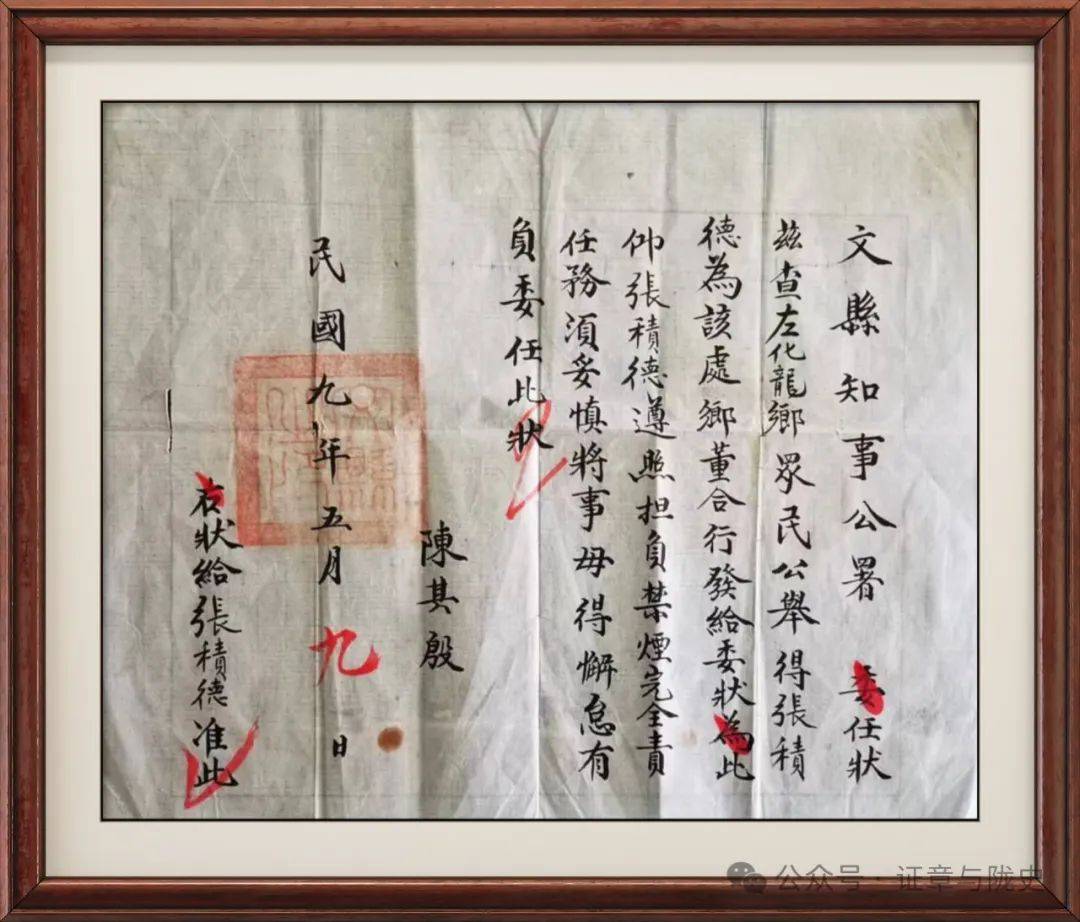

上图是去年收获的一张民国北洋政府时期的旧纸。纸张棉薄,形式也简陋,但用语、标硃、官印妥妥的说明这是一张旧时的公文。不多的80余字, 记录了104年前的今天,甘肃文县陈知事期望张乡董上任后勤勉担当、稳妥慎重抓好禁毒工作的良苦用心。原文抄录如下:

文县知事公署 委任状

兹查,左化龙乡众民公举得张积德为该处乡董,合行发给委状。为此,仰张积德遵照担负禁烟完全责任,务须妥慎将事,毋得懈怠有负委任,此状。

陈其殷 民国九年五月九日

右状给张积德准此。

百年无废纸。一番探究,这张纸不简单。

一、状乃凭证。奖状、军令状、委任状......这里的状都是凭证的意思,兹以证明。委任状是中华民国时期的称谓,新中国一般称任命书,两者用途基本一样,都是给担当职务的人发的凭证。

(风雨春秋收藏)

二、知事公署即县政府。知事公署承于县衙,“衙”即官署,“县”为何意?“县”是“悬”的古字,形像悬首于木,后从“悬挂”的本义引申作维系、距离遥远之意。秦汉把“县”作为郡级以下行政区域的名称,意思是 地方政权直系中央。 由此可见,自古以来,县就是中央政府维系统治最为根基的一个政治区域。清朝的县政府,正式的称呼为“县衙署”,俗称县署、县衙,县长称知县。1912年,中华民国建立后,北洋政府将县衙署改为“知事公署”,知县改称知事。“知”表示明智、聪明,能够洞察事物的本质;“事”表示处理事务、管理事宜,合在一起,“知事”意味着能够明察秋毫、善于处理事务的官员。“知事”这个称谓漂洋过海,在日本得到了继承,现在日本的都、道、府、县的首长一律称为“知事”,如经常听到的东京都知事。

(湖南益阳县知事公署 牌匾是重点 注:图片来自互联网)

然而北洋时期县“知事公署”的称谓也有例外,这里赘述几句。

(风雨春秋收藏)

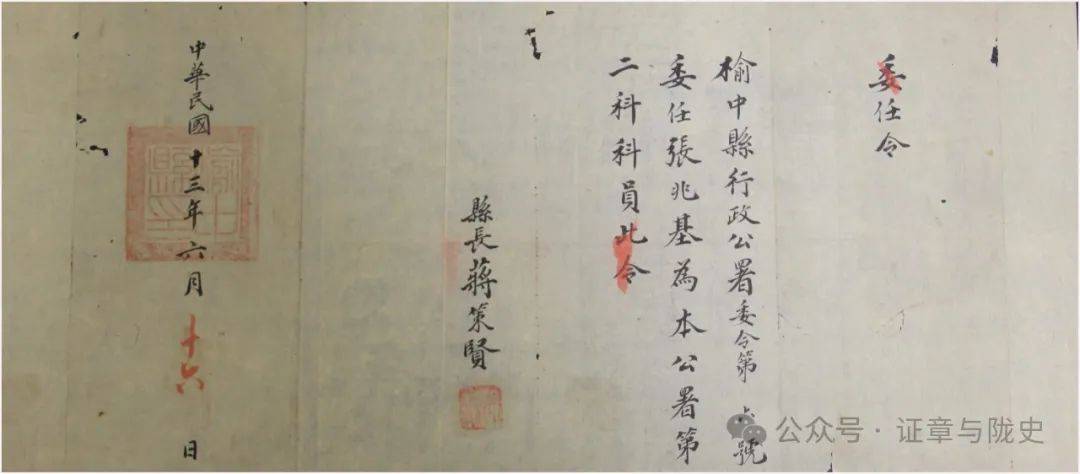

上图是我收藏的一张1924年民国北洋时期甘肃榆中县委任令,公文里不叫“榆中县知事公署”,而叫“榆中县行政公署”。遍查1913年北洋政府颁布的《划一现行各县地方行政官厅组织令》,通篇只有“知事公署”的提法,如:

各县知事公署分科方法,量其事务之繁简,设二科至四科。

各县知事公署为缮写文件,办理庶务,得参照现行官制之例,酌用雇员。

政府机关的称谓是严肃的事情,县“行政公署”以及“县长蒋策贤”的用法不符合北洋时期中央政府的规定,是北洋政府继“组织令”之后又有新的行政制度?还是政局混乱,像榆中县这样偏远的地方别出心裁?查《重修榆中县志校注》,有这样的表述:

民国三年(1914),知事桂文衡到任,鲁莽成性,事事与地方为难......

民国五年(1916)春,改设警察所,所长以县知事兼之......

农事实验场在县府左侧。民国九年(1920),县长郑贤炤建。

史书虽未明确记载民国初年榆中县政府的称谓,但民国早期榆中县长以“知事”称之是无误的,不过最迟1920年,榆中就把知事改叫县长了,这时距离北洋政府结束统治还要7,8年呢。另,《永登县志》载:

中华民国北京政府时期,平番县沿用旧制,但县衙改称县行政长官公署,知县改称县知事......民国十七年(1928年),南京国民政府开始统治平番县,改名为永登县,县行政长官公署改称县政府,县知事改为县长,下设科、局。

据此推测,北洋政府新政初立、时局不定,各县对中央政府的政令并未彻底执行。我查 阅了民国北洋时期甘肃10余县的“建置”情况,大多数依规而行,但还是有“永登县行政长官公署”这样的立异者,那么 “榆中县行政公署”也就不足为怪了。

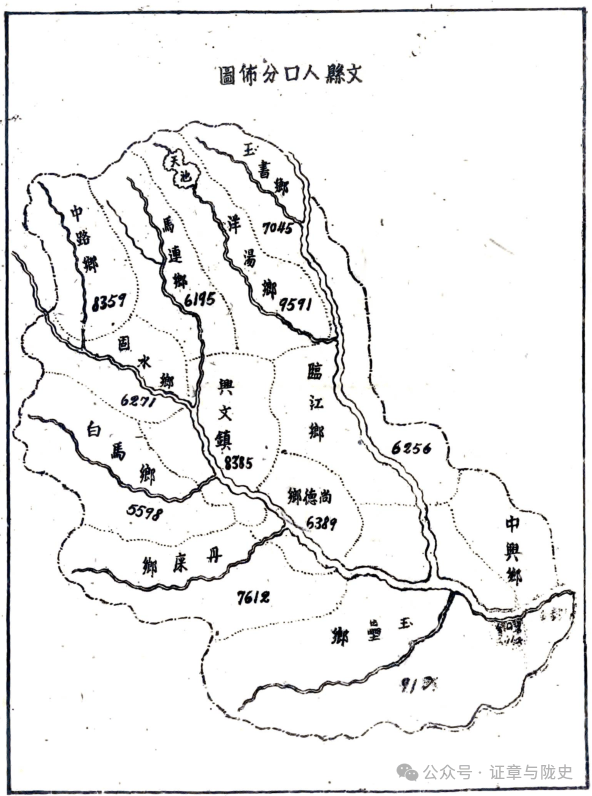

三、左化龙乡已湮灭。依然先探究一下为啥把乡叫“乡”。“乡”最初含义和吃饭有关,有了 地域的含义大概在西周时期。《说文》写到:“乡 ,国离邑,民所封乡也”。白话过来, 与国都相距遥远的地方便是乡。目前,文县及周边县区均无以化龙为名的乡镇。 资料记载,清时文县设有化龙等七乡,民国早期化龙乡又分为左化龙乡、右化龙乡。但民国1947年出版的《文县要览》各乡镇人口图中已找不到化龙乡,是名称更迭还是地域合并未能查明,大抵 对文县而言,化龙乡是个不那么重要的地方,不然不会短短二三十年“番号”都消失了。同为文县乡镇,碧口镇待遇就完全不同,名称保留至今。《文县要览》“重要市镇”一章记载:

本县市镇首推碧口,因白龙白水二江在玉垒关合流,行回十华里至此,有船直通重庆,本省药材水烟集中于此,以船运入四川,川省纸盐布匹亦多以船运此,再运往洮岷兰州,以此形成水陆码头,为本县最大商场。

(1947年文县各乡镇人口分布图)

四、乡董类乡长。清末至民国北洋政府初期,定乡为自治组织,乡议事会为议决机关,设“乡董”一人。既然是自治,那乡里方方面面的事情就是乡议事会说了算,根本上也就是乡议事会的董事长—“乡董”说了算。“董”的含义是监督、管理的意思,所以乡董和现在的乡长职能差不多,都是监督管理一个乡的最高职级官员。形式上,乡董由乡民公开推举(公举)后县长予以委任,乡长则一般由县政府提名,乡镇人民代表大会选举产生。“乡董”制度存在时间很短,民国3年(1914年)就停办了,但是乡董作为乡的行政管理人员延续保留,继续承担一乡之责。

五、标硃系记号。这张委任状有6处用红笔点划勾填的印记,这叫“标硃”,是旧时官府在下行文上例行用硃笔标注的一套记号,有大小圆圈、点、勾等符号以及“行”、“遵”、“实”、日期等字,主要作用是标记文中重点、防止增添篡改,并体现官府威严。个人理解,点“委”是突出委任,表明这张官府公文的用途,同时也体现知事大人对张积德的信任和肯定;点“为”是表明原委,说明张积德是得到众乡亲认可的,官府顺应了民意;点“右”以示对张积德的尊崇。圈“状”和“此”,既有在段中最后一字做出标记防范增删涂改之用,也有凸显上级权威之意。红笔写上“九”后,这份委状就“活了”,它醒目地告知张积德,五月九日是知事大人签发公文的日期,也是你乡董生效的日期。

六、陈其殷何许人也?近代中国战事连绵、时局动荡,甘肃文县更是偏远闭塞、少有人闻。我粗略统计了一下,1912年至1949年, 中华民国存在的38年时间里,文县居然有43任县长, 县长走马灯似的更换十分频繁,一年差不多一个,甚至还两次出现一年四任县长的奇闻,文县混乱的政治生态可谓是当时整个中国的缩影。陈其殷从1919年履职到1920年离任,时间虽短,但做到了青史留名。 《文县要览》“名宦”篇收录了自宋以来文县著名官员10人,陈其殷即是其一。史书有关陈的事迹笔墨不多但很生动:

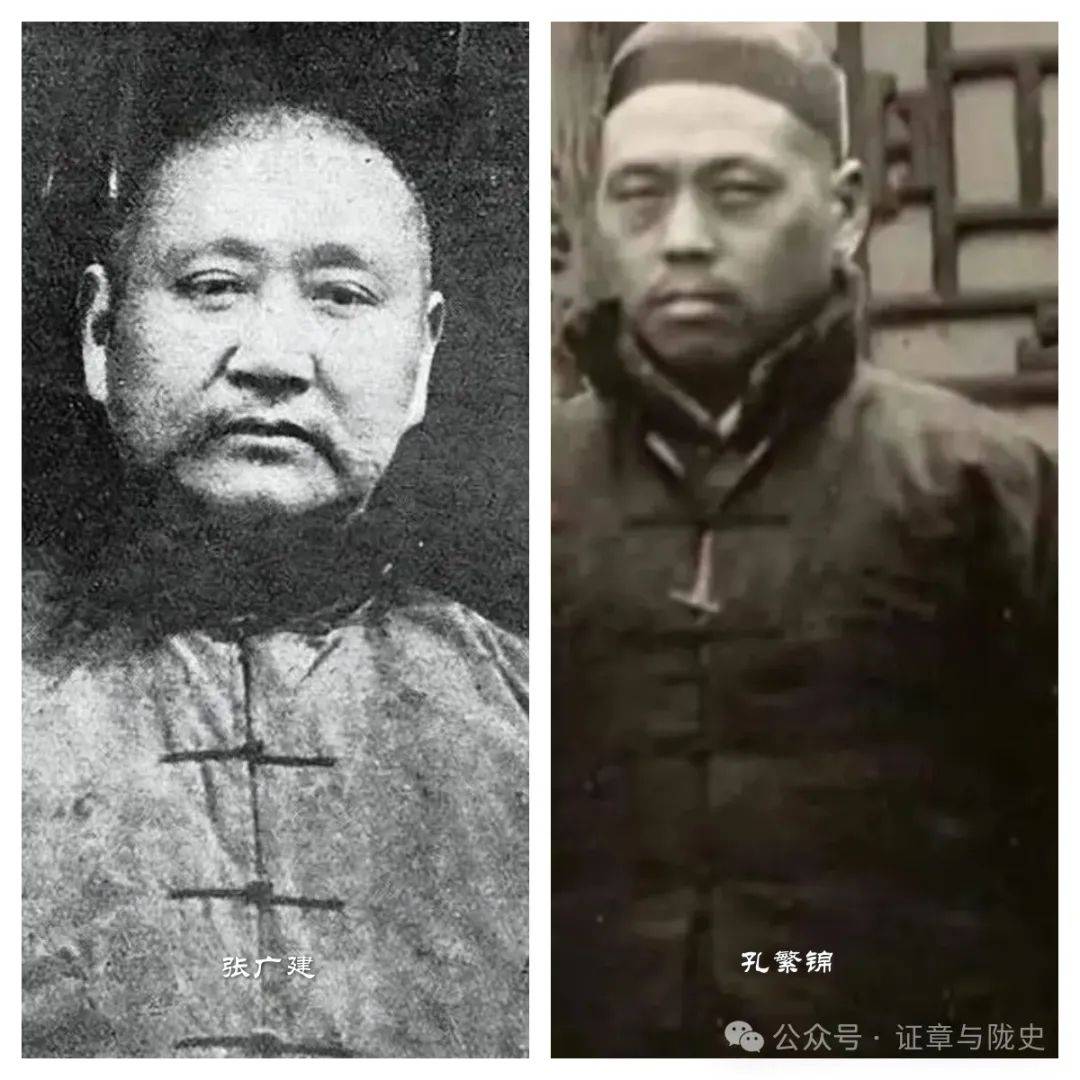

陈其殷,字雪舫,安徽宿松人,民国八年任文,洁己爱民遇事有担当。时陇南镇守使孔繁锦种烟筹饷,无敢樱其锋,公独□,奉命禁之益力,后孔以出巡为名,欲得而甘心,省长陈訚知其事,密电调任临洮,兼程驰去,始得免祸。

“洁己爱民遇事有担当”是后人对陈其殷的评价,这样的官员在当时黑暗浑噩的时代真如萤火之光,属实不幸。但同时陈其殷又是万分幸运的,幸运遇到了一个怜惜人才的大官陈訚,幸运陈訚及时知悉了孔繁锦借巡拿人的情报,幸运陈訚巧妙策划转危为安的计谋,方可使他“兼程驰去,始得免祸”,但凡其间一个差池,陈其殷定然做了镇守使的刀下之鬼。百年后脑补这一幕,简直能拍一部电影了。

七、孔繁锦何许人也?某种程度上,陈其殷的美名是孔繁锦成就的。孔繁锦和陈其殷是老乡,也是安徽人,他的亲哥哥张广建是袁世凯的心腹,自然而然成为了他最大的靠山(孔过继给舅父,从舅父姓)。1914年,张广建被袁世凯任命为甘肃督军,这是一个极大的官,差不多相当于今天甘青宁三省的省委书记兼省长、省军区司令员(1928年甘肃省才一分为三)。张广建入甘时带了一只装备精良的北洋军混成旅, 军威之下,甘肃本地势力悄然归顺。1918年,孔繁锦受张派遣,率省防军三营驻扎天水,次年任陇南镇守使,使署在天水。这里的“陇南” 是一个地理概念,包括了天水、通渭、武山、甘谷、清水、秦安、徽县、两当、西和、礼县、成县、武都、文县、西固(今舟曲县)这14个甘肃东南部的县。“镇守使”虽然是军事官职,但由于北洋时期军阀割据,地方控制权实际掌握在镇守使手里,孔繁锦时称“陇南王”足见一斑。

注:图片来自互联网

孔繁锦虽在张广建的庇护下成长,但他深知有兵才有权的道理,上任伊始就招兵买马壮大实力,经过发展他的部队达到近1万人。为给部队弄饷,他除了自造货币、增加赋税、搜刮富豪外,最重要的敛财方法就是 大开烟禁,种者收烟款,不种者收“懒款”,陇南一带罂粟遍地,群众戏称“万紫千红总是烟”。孔繁锦要种烟,陈其殷要禁烟,作为独霸一方“无敢樱其锋”的军阀,掌管14个县的土皇帝,怎会允许有人在他的地盘上公然违背他的命令?孔对陈一定极其痛恨,“欲得而甘心”生动表现了孔的愤怒。当然孔也忌惮陈的声望,不然不会“以出巡为名”掩人耳目,直接差一队刀斧手拿下便是了。

顺带一提,孔繁锦在天水八年是其人生最辉煌的时期,坏事干了不少,好事也干了不少,他在最失意时回到天水定居终老,说明对天水有深厚的感情。标题之问,不能简单用好人坏人这么幼稚的词语去回答,人的见识行为和其所处的时代背景息息相关,武力横征暴敛时他是军阀,通电修路办学时他又是贤者,看似矛盾分裂实则血肉真实。

八、近代甘肃烟毒之害。委任状一般只说委任事宜,但这张略有不同。委任之外,直接明确了张积德“担负禁烟”的工作职责,还提了“妥慎将事”“毋得懈怠”的工作要求,感觉得出来文县毒品之泛滥,形势之严峻,陈其殷整顿治理之急切。《文县要览》载:

文县毗连四川平武青川及松潘之南坪烟区,影响禁政殊深,以致三十年全县普遍种烟,造成特殊局面。

文县如此,甘肃又如何?民国时期,甘肃是中国西部毒品的重要集散地,是中国六个毒害严重省区之一,吸食鸦片人数一度达到30万。前人记述:

永登农产品中十之五六为小麦,十之三四为罂粟;临泽沿兰新公路一路上罂粟花怒放;武威罂粟花盛开宛如芙蓉。

著名新闻记者范长江写道:

宕昌肥美之田野中,以鸦片最为主要……烟果林立,叶陌相连,农家妇女与儿童多在烟林中工作,辛辛勤勤,采此毒汁。

注:图片来自互联网

烟毒之害官民皆知,俞蛟《梦厂杂著》里写的传神:

“瘾至,其人涕泪交横,手足委顿不能举,即白刃加于前,豹虎逼于后,亦唯俯首受死,不能稍为运动也。故久食鸦片者,肩耸项缩,奄奄若病夫初起”

人为病夫,国亦如此。可叹烟毒为何久禁不绝? 一则甘肃系农业省,所供有限,靠田赋很难维持政府运转,尤其是庞大的军费开支。《筹办夷务始末》记载,“种植罂粟花,取浆熬烟,其利十倍于种稻”。《靖远县志》载:1923年,靖远县上交大烟种植税收50万元,《甘肃通志稿·财赋志》载:1926年甘肃财政收入为445.54万元,虽然当时的统计方法不一定科学,覆盖面可能也不全,但这种粗略的比较还是有一定意义,从中可以发现仅仅一县的种烟税收就相当于一省财政收入的11%,鸦片收入是甘肃乃至全国许多省份的财政支柱所言不虚。二则民国采取的禁烟政策不坚决不连续,时禁时放,即便禁时出台如分期禁绝、颁发戒烟执照等政策也藏有“禁税并重”的目的,既要禁烟又要抽税,说白了还是抵御不了黑金的诱惑。

上面这些原因其实还是表面的,国家涣散才是烟毒不绝的根源。新中国成立后,将烟毒之害提升到耗损民族精神的高度,迅速开展全国禁毒运动,只用了3年时间就将旧中国肆虐的烟毒活动基本禁绝。有人说,现在国内毒品依然有啊,还很猖獗,其实毒品50年代禁绝后,良好状况一直持续到80年代。当时新一轮国际毒潮泛滥,我国西南边境毗邻世界最主要的毒源地“金三角”,境外贩毒势力利用我国改革开放之际,通过过境贩毒引发了毒品死灰复燃,这和旧中国毒品泛滥之因完全不同。1982年云南成立专业禁毒队伍以来,禁毒战线已有60人牺牲,300多人负伤,这组冰冷的数字反映了现代禁毒斗争的残酷和国家禁毒的必胜决心。

旧纸无言,史海钩沉,这是一份珍贵的甘肃禁毒史料,让我们得以管窥百年前陇原大地的社会动荡,民生疾苦。 旧纸凉薄,承载厚重,这是一份很好的爱国主义宣传资料,让我们倍加珍惜今天的美好。