摘自 1837 年 2 月基督教传教士撰写的《印度种姓七十二例》中的几页。其中包括印度教、穆斯林、锡克教和阿拉伯人等印度种姓。

维基共享资源

在阿塔瓦吠陀(Atharvaveda)时期(公元前 1000-900 年)末期,出现了新的阶级划分。

马修-麦金托什(Matthew A. McIntosh)策划/审核

公共历史学家

1、起源观点

关于古代和中世纪印度种姓制度的起源,至少有两种观点,它们或侧重于意识形态因素,或侧重于社会经济因素。

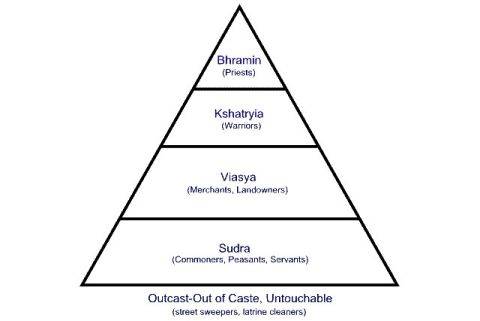

第一种观点侧重于意识形态因素,认为意识形态因素是种姓制度的驱动力,并认为种姓植根于四种阶级。这种观点在英国殖民时代的学者中尤为常见,杜蒙(Dumont)就阐明了这一观点,他的结论是,几千年前,种姓制度在意识形态上就已完善,此后一直是主要的社会现实。这一派主要通过引用古代法书《摩奴斯密提》来证明其理论的合理性,而无视经济、政治或历史证据。

第二种学派侧重于社会经济因素,并声称这些因素是种姓制度的驱动力。该学派认为种姓植根于印度的经济、政治和物质历史。这一学派在后殖民时代的学者中很常见,如 Berreman、Marriott 和 Dirks,他们将种姓制度描述为一个不断演变的社会现实,只有通过研究实际做法的历史证据,并考察印度经济、政治和物质历史中可验证的情况,才能正确理解这一制度。这一派主要研究印度古代和中世纪社会、12 至 18 世纪穆斯林统治时期以及 18 世纪至 20 世纪中期英国殖民统治政策的历史证据。

第一学派侧重于宗教人类学,无视其他历史证据,认为它们是这一传统的次要证据或衍生证据。第二派侧重于社会学证据,试图理解历史环境。后者批评前者的种姓起源理论,认为它将印度社会非历史化、非语境化。

祭祀王权模式

塞缪尔参考乔治-哈特(George L. Hart)的观点,认为后来印度种姓制度的核心内容可能源自婆罗门教、佛教和耆那教传入印度之前的祭祀王权制度。该制度见于南印度桑伽姆时期的泰米尔文学,年代为公元三世纪至六世纪。

该理论摒弃了作为种姓基础的印度-雅利安人的瓦尔纳模式,其核心是国王的祭祀权力,国王 “由一群社会地位低下的祭祀和魔法专家支持”,他们的祭祀职业被视为 “污秽”。根据哈特的观点,可能正是这种模式使人们对低地位群体成员的 “污染 ”问题产生了担忧。塞缪尔写道,哈特的种姓起源模式设想 “古印度社会由没有内部种姓划分的多数人和由一些受到职业污染的小群体组成的少数人组成”。

吠陀吠那

用梵文写成的《吠陀经》(或《梨俱吠陀经》)节选(公元 19 世纪早期)。/ BernardM 拍摄,维基共享资源

瓦尔纳起源于吠陀社会(约公元前 1500-500 年)。前三个等级:婆罗门、刹帝利和吠舍与其他印欧社会相似,而首陀罗可能是婆罗门教在北印度发明的。

瓦尔纳制度在印度教的尊崇典籍中被提出,并被理解为理想化的人类称谓。梨俱吠陀经》中的 “普鲁沙苏克塔”(Purusha Sukta)和《摩奴斯密提》(Manusmriti)对它的评论是经常被引用的文本。与这些文本分类相反,许多受人尊敬的印度教文本和教义对这种社会分类体系提出了质疑和异议。

学者们曾对《梨俱吠陀》中的瓦尔纳经文提出质疑,指出其中只提到过一次瓦尔纳。Purusha Sukta 经文现在被普遍认为是后来插入《梨俱吠陀》的,可能是一个特许神话。梵语和宗教研究教授 Stephanie Jamison 和 Joel Brereton 指出,“《梨俱吠陀》中没有证据表明有一个复杂的、细分的和总括性的种姓制度”,“在《梨俱吠陀》中,varna 制度似乎还处于萌芽状态,无论是当时还是后来,都只是一种社会理想,而不是社会现实”。

与《梨俱吠陀》中缺乏有关瓦尔纳制度的细节形成对比的是,《摩奴斯密提》中包含了大量关于瓦尔纳制度的高度模式化的注释,但它提供的也是 “模式而非描述”。苏珊-贝利总结说,《摩奴斯密提》和其他经文帮助提升了婆罗门在社会等级中的地位,这也是形成瓦尔纳制度的一个因素,但古代经文并没有以某种方式在印度 “创造种姓现象”。

贾提斯

哲学和宗教研究教授珍妮-福勒(Jeaneane Fowler)指出,我们无法确定 “耆老 ”是如何以及为何出现的。另一方面,苏珊-贝利(Susan Bayly)指出,“种姓制度 ”的出现是因为它在独立前的贫困时代提供了优势,缺乏制度性的人权,政治环境动荡,经济不安全。

根据社会人类学家迪班卡尔-古普塔(Dipankar Gupta)的观点,行会是在茂兰时期发展起来的,在后茂兰时代随着印度封建主义的出现而具体化为jatis,并最终在7-12世纪具体化。然而,其他学者对印度历史上的 “耆那教 ”何时以及如何发展存在争议。同为历史学教授的芭芭拉-梅特卡夫和托马斯-梅特卡夫写道:"根据碑文和其他同时代的证据,新的学术研究提出了一个令人惊讶的论点,那就是直到相对较近的几个世纪,印度次大陆大部分地区的社会组织都很少受到四大种姓的影响。jati也不是社会的基石”。

巴沙姆认为,古印度文献经常提到 “种姓”(varnas),但很少提到 “耆老”(jatis)作为 “种姓 ”中的一个群体系统。他的结论是:“如果种姓被定义为阶级内部的群体系统,通常是内婚、共生和手工业排他性的,那么直到相对较晚的时代,我们都没有真正的证据证明它的存在”。

贱民和瓦尔纳制度

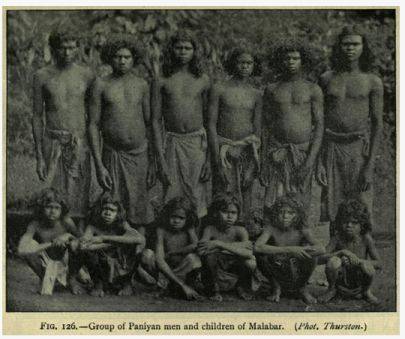

喀拉拉邦马拉巴尔的贱民(1906 年)/图片由 Joseph Deniker 提供,维基共享资源

吠陀经文既未提及贱民的概念,也未提及任何贱民习俗。吠陀经》中的仪式要求贵族或国王与平民用同一容器进餐。后来的吠陀经文嘲笑某些职业,但其中没有贱民的概念。

后吠陀经文,尤其是 Manusmriti 提到了贱民,并建议对他们进行排斥。最近有学者指出,后吠陀经文中关于贱民的讨论与殖民时代印度文学中广泛讨论的制度以及杜蒙关于印度种姓制度的结构理论不同。梵文和印度宗教学教授 Patrick Olivelle 是吠陀文献、《达摩经》和《达摩笈多经》的现代译者,他指出,古代和中世纪的印度文献并不支持杜蒙理论中隐含的仪式污染、纯洁-不纯洁前提。

奥利维尔认为,《达摩经》中讨论了 “净-不净”,但只是在个人的道德、仪式和生物污染(吃某种食物,如肉、上厕所)的背景下讨论的。奥利维尔在其对后吠陀经和吠陀梵书的评述中写道:“我们没有看到任何纯净/不纯净的术语被用于指一群人或一个瓦尔纳或种姓”。在第一个千年的《沙斯特拉》经文中,唯一提到不纯净的地方是指那些犯下严重罪孽并因此脱离其瓦尔纳的人。奥利维尔写道,这些人被称为 “堕落者”,在中世纪印度文本中被认为是不纯洁的。这些经文宣称,这些有罪的堕落者应受到排斥。

奥利维尔补充说,在《达摩经》中,与纯洁/不纯洁相关的绝大多数问题都与 “个人而不论其所属的部族 ”有关,所有四个部族都可以通过其性格、道德意图、行为、天真或无知(儿童的行为)、规定和仪式行为的内容来达到纯洁或不纯洁。

杜蒙在其后来的著作中承认,古代的瓦尔纳等级制度并不是以纯洁-不纯洁等级原则为基础的,吠陀文献中也没有贱民的概念。

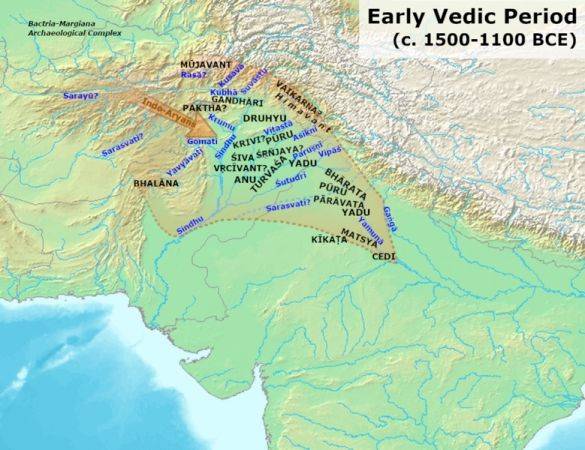

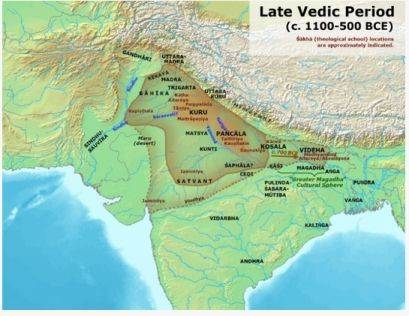

2、吠陀时期(公元前 1500-1000 年)

维基共享资源

在《梨俱吠陀》时代,有两个部族:阿里亚部族和达萨部族。这种区别最初源于部落的划分。吠陀部落认为自己是阿里亚(高贵者),而敌对部落则被称为达萨(dasa)、达修(dasyu)和帕尼(pani)。达萨经常是雅利安部落的盟友,他们很可能被雅利安社会同化,从而产生了阶级差别。不过,许多达萨都处于奴役地位,因此达萨的最终含义是仆人或奴隶。

梨俱吠陀社会没有职业区分。

许多农夫和工匠从事多种手工业。战车制造者(rathakara)和金属工人(karmara)享有重要的地位,没有任何污名。木匠、制革匠、纺织匠等也有类似的情况。

在阿塔瓦吠陀(Atharvaveda)时期末期,出现了新的阶级区分。以前的 “达萨”(dasas)被重新命名为 “首陀罗”(Shudras),这可能是为了与 “达萨”(dasa)作为奴隶的新含义相区别。雅利安人被重新命名为 vis 或 Vaishya(意为部落成员),新的精英阶层婆罗门(祭司)和刹帝利(武士)被指定为新的 varnas。首陀罗不仅包括以前的达萨人,还包括随着雅利安社会向恒河居住区扩张而被同化的土著部落。在吠陀时期,没有证据表明对食物和婚姻有任何限制。

3、吠陀后期(公元前 1000-600 年)

维基共享资源

在早期的《奥义书》中,首陀罗被称为 “Pūşan ”或 “滋养者”,这表明首陀罗是土壤的耕作者。但不久之后,首陀罗就不在纳税人之列了,据说他们会在土地赠与时与土地一起被送走。大多数工匠也沦为首陀罗,但他们的工作并没有受到蔑视。

婆罗门和刹帝利在仪式中被赋予特殊的地位,以区别于吠舍和首陀罗。据说吠舍 “随意受压迫”,首陀罗 “随意挨打”。

第二次城市化(公元前 500-200 年)

巴利语佛教经文补充了我们对这一时期的了解。婆罗门教典籍讲述了四重的瓦尔纳制度,而佛教典籍则展示了另一种社会图景,即按照 “贾提”(jati)、“库拉”(kula)和 “职业”(occupation)划分的社会阶层。瓦尔纳制度虽然是婆罗门教意识形态的一部分,但很可能并未在社会中实际实行。在佛教典籍中,婆罗门和刹帝利被描述为 “辖提”(jatis)而非 “种姓”(varnas)。

事实上,他们是高级僧侣。低等阶的僧侣被称为旃陀罗(chandala)和职业阶层,如竹编工、猎人、战车制造者和清扫工。

库拉的概念大致相同。除了婆罗门和刹帝利,高级库拉中还有一个被称为 gahapatis 的阶层(字面意思是家庭主妇,但实际上是有产阶级)。高级库拉人从事高级职业,即农业、贸易、养牛、计算、会计和写作,而低级库拉人则从事低级职业,如编篮子和扫地。gahapatis 是一个拥有土地的农业经济阶层,他们雇用 dasa-kammakaras(奴隶和雇工)在土地上耕作。gahapatis 是国家的主要纳税人。这个阶层显然不是由出身决定的,而是由个人的经济增长决定的。

虽然至少在高端和低端,库拉人和职业之间是一致的,但阶级/种姓和职业之间并没有严格的联系,尤其是在中间阶层。所列出的许多职业,如会计和写作,都与阶级无关。彼得-马斯菲尔德在其关于印度种姓的评论中指出,原则上任何人都可以从事任何职业。经文中提到婆罗门可以从任何人那里获取食物,这表明当时还没有严格的酬谢制度。尼卡亚经文还暗示,并没有规定必须实行一夫一妻制。

从描述佛陀与婆罗门对话的文本中可以明显看出当时的争论。婆罗门坚持他们神授的优越地位,并主张他们有权从下层阶级那里获得服务。佛陀在回应时指出了所有人都有的基本生理出生事实,并断言有能力汲取服务的人可以成为 “大士”,反之亦然。这种社会流动形式得到了佛陀的认可。

4、古典时期(公元 320-650 年)

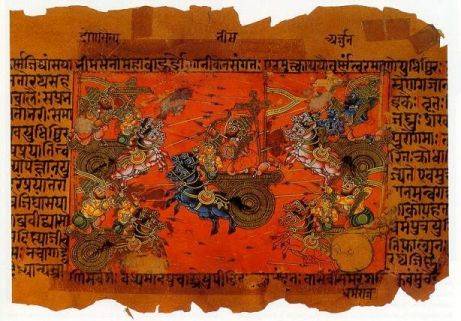

《摩诃婆罗多》中库鲁克谢特拉战役的手稿插图/维基共享资源

据估计,《摩诃婆罗多》的最终版本完成于公元四世纪末,该书第 12.181 节讨论了瓦尔纳制度,提出了两种模式。第一种模式通过一个名叫布里古(Bhrigu)的人物将瓦尔纳描述为一种基于颜色的制度:"婆罗门的瓦尔纳是白色的,刹帝利的瓦尔纳是红色的,吠舍的瓦尔纳是红色的。

据估计,《摩呵婆罗多》的最终版本完成于四世纪末,其中第 12.181 节讨论了瓦尔纳制度,提出了两种模式。

第一种模式通过一个名叫布里古(Bhrigu)的人物将瓦尔纳描述为一种基于颜色的制度,“婆罗门的瓦尔纳是白色的,刹帝利是红色的,吠舍是黄色的,首陀罗是黑色的”。巴拉德瓦加对这一描述提出了质疑,他说所有的吠舍都有颜色,所有的人都有欲望、愤怒、恐惧、贪婪、悲伤、焦虑、饥饿和辛劳,所有的人体内都流淌着胆汁和血液,那么他问,是什么区分了吠舍。《摩诃婆罗多》接着宣布:"没有梵的区别。整个宇宙都是梵。它以前是由梵天创造的,后来被行为分类”。

然后,史诗吟诵了一个行为模式,即喜欢愤怒、享乐和大胆的人属于刹帝利;喜欢养牛和靠耕田为生的人属于吠舍;喜欢暴力、贪婪和不洁的人属于首陀罗。婆罗门阶级在史诗中被塑造为致力于真理、苦行和纯洁行为的人的典型默认状态。

希尔特贝特尔认为,在《摩呵婆罗多》和中世纪以前的印度教典籍中,"重要的是要认识到,在理论上,瓦尔纳是非世系的。四个瓦尔纳不是世系,而是类别”。

耆那教文献中首次提到 varna 和 jati,这是由 Jinasena 撰写的 8 世纪耆那教文本 Adi Purana。基纳塞纳没有将瓦尔纳制度的起源追溯到《梨俱吠陀》或普鲁沙,而是追溯到巴拉塔传说。根据这个传说,巴拉塔进行了一次 “阿含萨测试”(非暴力测试),在测试期间,所有拒绝伤害任何生物的人都被称为古印度的祭司瓦尔纳,巴拉塔称他们为 “dvija”,即两次出生。基纳塞纳指出,那些恪守不伤害和不对众生施暴原则的人是神圣的婆罗门(deva-Brahmaṇas)。

Adipurana 一书也讨论了 varna 和 jati 之间的关系。根据耆那教和佛教印度研究教授帕德曼纳布-杰尼 (Padmanabh Jaini) 的说法,《阿底普拉那》经文指出:“只有一个种姓,称为 manusyajati 或人类种姓,但由于职业不同而产生了不同的种姓”[107]。根据耆那教经文,刹帝利种姓是在利沙婆购买武器为社会服务并拥有国王权力时产生的,而吠舍和首陀罗种姓则是由于他们擅长的谋生手段不同而产生的。

5、古典晚期和中世纪早期(公元 650-1400 年)

安得拉邦考古博物馆地图/Adityamadhav83k,维基共享资源

学者们试图在中世纪印度的文献和碑文中找到瓦尔纳和贾提存在及其性质的历史证据。关于中世纪印度存在瓦尔纳和贾提制的支持性证据一直难以捉摸,而且出现了相互矛盾的证据。

例如,在安得拉邦中世纪的大量记录中很少提到瓦尔纳。这使得历史和亚洲研究教授辛西娅-塔尔博特(Cynthia Talbot)质疑瓦尔纳在该地区的日常生活中是否具有社会意义。直到 13 世纪,提及 jati 的情况更为罕见。两份罕见的寺庙捐赠者记录来自 14 世纪的武士家庭,他们声称自己是首陀罗。其中一份说首陀罗最勇敢,另一份说首陀罗最纯洁。

历史学教授理查德-伊顿(Richard Eaton)写道:"任何人都可以成为战士,无论其社会出身如何,僧伽提--据称是印度传统社会的另一个支柱--也没有成为人们身份的特征。职业是流动的”。伊顿认为,有证据表明,首陀罗是贵族的一部分,在 11 世纪至 14 世纪德干地区的印度教卡卡提亚人中,许多人 “父子从事不同的职业,这表明社会地位是争取来的,而不是继承来的”。

宗教学教授莱斯利-奥尔研究了印度泰米尔纳德邦地区,"乔拉时期的铭文挑战了我们对(南印度)社会总体结构的看法。与婆罗门教法律条文可能导致我们的预期相反,我们没有发现种姓是社会的组织原则,也没有发现不同社会群体之间的界限被清晰地划分开来”。在泰米尔纳德邦,维拉拉尔人是古代和中世纪的精英种姓,他们是文学的主要赞助人。

就印度北部地区而言,苏珊-贝利写道,“直到殖民时期,次大陆大部分地区的居民仍然是种姓的正式区分,对他们来说种姓的重要性有限;即使在印度恒河上游所谓印度教中心地带的部分地区,现在通常被描述为传统种姓要素的制度和信仰直到 18 世纪初才刚刚形成,也就是莫卧儿王朝崩溃和西方势力在次大陆扩张的时期”。

对于印度西部,人文学院教授德克-科尔夫(Dirk Kolff)认为,在中世纪时期,地位开放的社会群体主导了拉齐普特人的历史。他说:"认知亲属关系和种姓在北印度的普遍存在是一个相对较新的现象,分别在莫卧儿王朝早期和英国时期才成为主流。从历史上看,联盟和公开身份的群体,无论是战团还是宗教派别,都主导着中世纪和近代早期的印度历史,而血统和种姓则不然”。

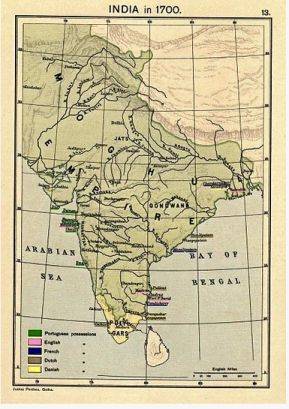

6、中世纪、伊斯兰苏丹国和莫卧儿时期(1000-1750 年)

莫卧儿帝国最鼎盛时期(约 1700 年)/维基共享资源

20 世纪早期和中期的穆斯林历史学家,如 1927 年的哈希米(Hashimi)和 1962 年的库雷希(Qureshi),提出 “种姓制度在伊斯兰教到来之前就已建立”,它和印度次大陆西北部 “野蛮的游牧生活方式 ”是阿拉伯穆斯林军队入侵该地区时信德非穆斯林 “成群结队地信奉伊斯兰教 ”的主要原因。

根据这一假说,大规模改信伊斯兰教的是低种姓印度教徒和大乘佛教徒,他们 “因印度教信仰和习俗的渗透而从内部受到侵蚀”。现在人们普遍认为这一理论毫无根据,是错误的。

社会史和伊斯兰研究教授德里尔-麦克莱恩(Derryl MacLein)指出,历史证据并不支持这一理论,现有的证据表明,印度西北部的穆斯林机构使任何不平等现象合法化并继续存在,佛教徒和 “低种姓 ”印度教徒皈依伊斯兰教都不是因为他们认为伊斯兰教没有种姓制度。MacLein 指出,皈依伊斯兰教的人很少,有历史证据证明,少数皈依伊斯兰教的人是婆罗门印度教徒(理论上是上层种姓)。

麦克莱恩指出,关于伊斯兰时代印度社会的种姓和皈依理论并非基于历史证据或可验证的资料,而是穆斯林历史学家对印度次大陆西北部伊斯兰教、印度教和佛教性质的个人假设。

历史学教授理查德-伊顿(Richard Eaton)指出,关于印度前伊斯兰时代存在僵化的印度种姓制度和对低种姓的压迫,以及这是中世纪 “大规模皈依伊斯兰教 ”的原因的推测存在一个问题,即 “找不到任何证据来支持这一理论,而且它极不合逻辑”。

中世纪历史和印度穆斯林学教授彼得-杰克逊(Peter Jackson)写道,关于中世纪德里苏丹国时期(约 1200 年至 1500 年)印度教国家的种姓制度以及种姓制度的存在是印度教抵抗伊斯兰军队掠夺的弱点的推测性假设,乍一看很吸引人,但 “经不起仔细推敲和历史证据的检验”。

杰克逊指出,与刹帝利只能成为战士和士兵的种姓理论模式相反,历史证据证实,中世纪时期的印度教战士和士兵还包括吠舍和首陀罗等其他种姓。此外,杰克逊写道,没有证据表明 “在 12 世纪之交”“低种姓的印度教徒广泛皈依伊斯兰教”。伊斯兰研究教授贾迈勒-马利克(Jamal Malik)进一步扩展了这一观点,指出 “在历史上,低种姓印度教徒从未大规模皈依伊斯兰教”。

贾迈勒-马利克指出,种姓作为一种社会分层是印度研究得很透彻的制度,但也有证据表明,在伊斯兰教传入印度之前,伊斯兰教中就已经出现了等级观念、阶级意识和社会分层。马利克指出,少数研究中世纪印度的伊斯兰历史学家提到了种姓的概念,或伊斯兰文献中的 “qaum”,但这些提及与印度穆斯林社会的分裂有关。德里苏丹国的齐亚-丁-巴拉尼 (Zia al-Din al-Barani) 和莫卧儿帝国阿克巴尔宫廷的阿布-法德尔 (Abu al-Fadl) 是少数提到种姓的伊斯兰宫廷历史学家。然而,Zia al-Din al-Barani 的论述并非针对非穆斯林种姓,而是宣布阿什拉夫种姓在穆斯林中优于阿尔达尔种姓,并在《古兰经》中证明 “贵族出身和优越的家谱是人最重要的特征”。

印度历史学家伊尔凡-哈比卜(Irfan Habib)指出,阿布-法德尔(Abu al-Fadl)的《Ain-i Akbari》提供了印度北部印度教徒贾特农民种姓的历史记录和人口普查,在 16 世纪,印度北部的收税贵族阶级(Zamindars)、武装骑兵和步兵(战士阶级)兼农耕农民(工人阶级)都属于同一个贾特种姓。哈比卜写道,这些来自一个种姓的不同职业的成员相互服务,要么是因为他们对穆斯林统治者征税压力的反应,要么是因为他们属于同一个种姓。哈比卜指出,农民社会分层和种姓世系是伊斯兰统治地区征税的工具。

理查德-伊顿(Richard Eaton)指出,印度孟加拉地区现代形式的种姓制度的起源可以追溯到这一时期。中世纪时期印度的伊斯兰苏丹国利用社会分层对非穆斯林进行统治和征税。伊顿指出:"从孟加拉印度教社会的整体来看,种姓制度远非几代东方学家所认为的印度文明古老而永恒不变的本质,它很可能只是在 1200-1500 年间才以类似现代形式出现。

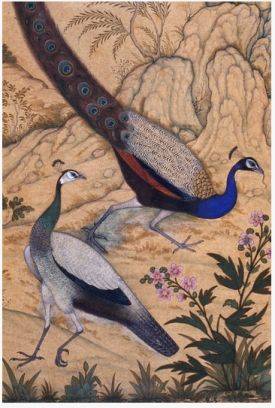

莫卧儿王朝后期(1700-1850 年)

17 世纪莫卧儿艺术家 Ustad Mansur 的插图/维基共享资源

人类学家苏珊-贝利(Susan Bayly)指出,“种姓不是,也从未成为印度生活的固定事实”,我们今天所知的种姓制度,作为一种 “仪式化的社会分层方案”,是在莫卧儿王朝后期的 18 世纪和 19 世纪早期分两个阶段发展起来的。在这一发展过程中,有三套价值观发挥了重要作用:祭司等级制度、王权和武装苦行僧。

随着伊斯兰莫卧儿帝国在 18 世纪分崩离析,来自不同宗教、地理和语言背景的地区性后莫卧儿统治精英和新王朝试图在印度不同地区维护自己的权力。贝利指出,这些默默无闻的后莫卧儿王朝精英将自己与国王、祭司和苦行僧联系在一起,利用种姓和亲属关系的象征来分化民众,巩固自己的权力。

此外,在这种流动的无国家环境中,一些以前没有种姓的社会阶层也将自己归入了种姓群体。然而,在 18 世纪贝利的著作中,印度范围内的商人、武装苦行僧和武装部落居民网络往往无视这些种姓意识形态。贝利写道,大多数人并没有将种姓规范视为绝对,而是根据自身情况对这些规范进行挑战、协商和调整。印度不同地区的社区通过 “集体分类 ”形成社会分层,以最大限度地增加资产,保护自己免受损失。在国家机器支离破碎、不可靠、不稳定、权利和生活不可预测的时代,“种姓、阶级、社区 ”结构变得弥足珍贵。

印度历史教授罗莎琳德-奥汉隆(Rosalind O'Hanlon)指出,在这种环境下,新来的殖民地东印度公司官员试图通过平衡印度教和穆斯林之间的利益冲突,通过与地区统治者和大型军事僧侣集会结盟,在印度获得商业利益。英国公司官员通过了按宗教和种姓划分的宪法法律。法典和殖民行政实践在很大程度上分为穆斯林法和印度教法,后者包括针对佛教徒、耆那教徒和锡克教徒的法律。在这一过渡阶段,婆罗门与接受印度教社会和精神法典的文士、苦行僧和商人一起,成为印度教典籍、法律和印度教事务管理方面的权威。

Dirks 指出,随着欧洲殖民势力的崛起,印度的法典和国家管理逐渐兴起,但 18 世纪晚期英国关于印度的著作却很少涉及印度的种姓制度,而主要讨论的是印度的领土征服、联盟、战争和外交。当时的英国社会历史学家科林-麦肯齐(Colin Mackenzie)从南印度和德干地区收集了大量有关印度宗教、文化、传统和地方史的文献,但他的文献和著作中很少涉及 18 世纪印度的种姓制度。

7、英国统治时期(1857-1947 年)基础

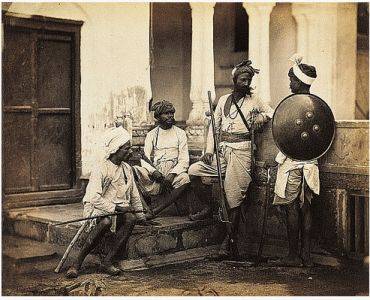

从 19 世纪 50 年代开始,英国人在印度次大陆将摄影用于人类学目的,帮助对不同种姓、部落和本地行业进行分类。这批照片包括按种姓分类的印度教徒、穆斯林和佛教徒(僧伽罗人)。上图是一张 19 世纪 60 年代拉齐普特人的照片,他们被划分为印度教的高种姓。/国家美术馆,维基共享资源

尽管瓦尔纳和贾提斯起源于近代以前,但今天的种姓制度是后莫卧儿时期和英国殖民政权发展的结果,英国殖民政权将种姓组织作为行政管理的核心机制。

在英国殖民时期,Jati 是种姓人种学的基础。在 1881 年的人口普查和之后的人口普查中,殖民地人种学家使用种姓(jati)标题对当时的英属印度(现在的印度、巴基斯坦、孟加拉国和缅甸)的人口进行统计和分类。

1891 年的人口普查包括 60 个子群体,每个子群体又细分为 6 个职业和种族类别,在随后的人口普查中,子群体的数量有所增加。苏珊-贝利(Susan Bayly)指出,英国殖民时期的人口普查种姓表 “根据类似于动物学和植物学分类的原则,对印度人的种姓列表进行排序、标准化和交叉参照,旨在通过所谓的纯度、职业出身和集体道德价值来确定谁比谁更优越”。

虽然英国官僚官员完成了关于印度人动物学分类的报告,但一些英国官员批评这些做法不过是对印度种姓制度现实的讽刺。英国殖民官员利用人口普查确定的 “阶级 ”来决定哪些人有资格在殖民政府中担任哪些工作,哪些 “阶级 ”的人因不可靠而被排除在外。人类学教授格洛丽亚-拉赫贾(Gloria Raheja)指出,19 世纪末 20 世纪初,英国官员还利用这些人口普查种姓分类来制定土地税率,并经常将一些社会群体作为 “犯罪 ”种姓和容易 “叛乱 ”的种姓。

当时的人口约有 2 亿,分属五大宗教,还有 50 多万个农业村落,每个村落的人口在 100 到 1000 人之间,年龄各异,被划分为许多种姓。理论上,这一意识形态体系由大约 3,000 个种姓组成,而这些种姓又声称由 90,000 个地方内族小群体组成。

英国严格的阶级制度可能影响了英国殖民者对印度种姓制度的关注,也影响了英国人对殖民前印度种姓的看法。英国社会自身同样严格的阶级制度为英国人理解印度社会和种姓提供了模板。英国人来自一个严格划分阶级的社会,他们试图将印度的种姓等同于英国的社会阶层。根据戴维-坎纳丁(David Cannadine)的观点,印度的种姓与英国传统的阶级制度在英国统治时期融合在一起。

殖民管理者赫伯特-霍普-里斯利(Herbert Hope Risley)是种族科学的传播者,他利用鼻子的宽度与高度之比,将印度人分为雅利安人种和德拉威人种,以及七个种姓。

后进种姓的工作

英国王室对印度种姓制度的影响颇具争议。英王统治时期,种姓制度在法律上变得僵化,英国人开始在十年人口普查中统计种姓,并将该制度细致地编纂成法典。1860 年至 1920 年间,英国人按种姓对印度人进行隔离,只给予上层种姓行政职位和高级任命。

针对犯罪种姓及其隔离

孟加拉政府刑事调查局根据《犯罪部落法》发布的关于戈宾达-多姆团伙的小册子/维基共享资源

从 19 世纪开始,英国殖民政府通过了一系列基于宗教和种姓身份适用于印度人的法律。这些殖民时代的法律及其条款使用了 “部落 ”一词,将种姓也包括在内。使用这一术语有多种原因,其中包括穆斯林的敏感性,他们认为种姓的定义是印度教,因此更倾向于使用 “部落 ”这一包括穆斯林在内的更通用的术语。

例如,英国殖民政府于 1871 年颁布了《犯罪部落法》。该法宣布,属于某些种姓的每个人天生都有犯罪倾向。专门研究印度次大陆社会排斥问题的历史学教授拉姆纳拉扬-拉瓦特(Ramnarayan Rawat)指出,该法规定的天生犯罪种姓最初包括阿赫尔人(Ahirs)、古尔贾尔人(Gurjars)和贾特人(Jats),但到 19 世纪末,该法的执行范围扩大到包括大多数首陀罗人和贱民(如查马尔人),以及桑尼基人(Sannyasis)和山地部落。被怀疑反抗殖民法律和寻求印度自治的种姓,如南印度的前统治家族卡拉尔人和马拉瓦人,以及北印度的非忠诚种姓,如阿赫尔人、古尔贾尔人和贾特人,都被称为 “掠夺者和野蛮人”,并被列入犯罪种姓名单。

一些种姓群体甚至在没有任何暴力或犯罪活动报告的情况下,也会成为《犯罪种姓法》的打击目标,因为众所周知他们的祖先曾反抗莫卧儿或英国当局,[168][169] 或者这些种姓要求劳工权利并扰乱殖民地收税当局。

殖民政府编制了一份犯罪种姓名单,所有通过种姓普查登记在这些种姓中的成员,在可以访问的地区、活动范围或社交对象方面都受到限制。在印度殖民地的某些地区,整个种姓群体一出生就被推定有罪,他们被逮捕,子女与父母分离,未经定罪或正当程序就被关押在刑罚殖民地或隔离区。这种做法引起了争议,并没有得到所有殖民地英国官员的支持,在少数情况下,这种持续了几十年的做法在 20 世纪初被推翻,因为当时宣布 “不能根据[遗传的]品行恶劣的推定无限期地监禁人”。

针对目标种姓的 “出生即犯罪 ”法律一直执行到 20 世纪中叶,在 1900 年代至 1930 年代期间,印度西部和南部的犯罪种姓名单不断扩大。数百个印度教社区被纳入《犯罪种姓法》的管辖范围。到 1931 年,殖民政府仅在马德拉斯总督区就将 237 个犯罪种姓和部落列入该法案。

虽然世袭罪犯的概念符合东方主义的陈规定型观念和殖民时代英国盛行的种族理论,但该法的实施所产生的社会影响是将许多印度教徒群体视为天生的罪犯,并将他们进行分化和隔离。

宗教和种姓隔离人权

北印度的农耕、农场、庄稼、农业/图片:deepay,维基共享资源

印度历史与宗教学教授埃莉诺-奈斯比特(Eleanor Nesbitt)指出,殖民政府不仅通过种姓普查,还在 20 世纪初颁布了一系列法律,强化了英属印度的种姓划分。例如,英国殖民官员颁布了 1900 年的《土地转让法》和 1913 年的《旁遮普省优先权法》等法律,列出了可以合法拥有土地的种姓,并剥夺了人口普查确定的其他种姓的同等财产权。这些法案禁止拥有土地的种姓向任何非农业种姓进行代际和代内土地转让,从而阻止了财产的经济流动性,在印度造成了种姓壁垒。

锡克教历史学家库什旺特-辛格(Khushwant Singh)和历史学教授托尼-巴兰坦(Tony Ballantyne)指出,这些英国殖民时代的法律在印度西北部拥有土地的种姓和没有土地的种姓之间制造和设置了障碍。殖民国家基于种姓的歧视和对人权的剥夺在英属印度的其他地方也产生了类似的影响。

社会认同

尼古拉斯-迪尔克斯(Nicholas Dirks)认为,我们今天所知的印度种姓是一种 “现代现象”,因为种姓 “被英国殖民统治从根本上改变了”。迪尔克斯认为,在殖民主义之前,种姓归属是相当松散和不固定的,但英国政权严格执行种姓归属,并构建了比以前严格得多的等级制度,一些种姓被定为犯罪,另一些则受到优待。

De Zwart 指出,种姓制度曾被认为是印度教生活中一个古老的事实,而当代学者则认为该制度是由英国殖民政权构建的。他说,“工作和教育机会是根据种姓分配的,人们团结起来,采用一种能最大限度地增加机会的种姓制度”。De Zwart 还指出,后殖民时期的平权行动只是强化了 “英国殖民项目,而该项目在假设前提下构建了种姓制度”。

斯威特曼指出,欧洲人的种姓概念否定了以前的政治结构,坚持印度 “本质上的宗教特征”。在殖民时期,种姓被定义为一种宗教制度,与政治权力相分离。这使得殖民统治者有可能将印度描绘成一个以精神和谐为特征的社会,与他们批评为 “专制和表象 ”的前印度邦形成鲜明对比,殖民国家提供了必要的 “更‘先进’国家的仁慈和家长式统治”。

进一步发展

关于印度社会种姓制度的假设及其性质,在英国统治期间不断演变。科尔布里奇总结道,英国对印度众多宗主国实行分而治之的政策,以及在 10 年人口普查(尤其是 1901 年和 1911 年的人口普查)中将人口划分为严格的类别,都有助于强化种姓身份。#热点引擎计划#

20 世纪 20 年代的社会动荡导致了这一政策的改变。从那时起,殖民政府开始实行积极的区别对待政策,为低种姓保留了一定比例的政府职位。

在 1932 年 8 月举行的圆桌会议上,应安贝德卡的请求,当时的英国首相拉姆塞-麦克唐纳颁发了一项族群奖,规定穆斯林、锡克教徒、基督徒、英裔印度人、欧洲人和达利特人享有单独的代表权。这些贫困阶层被分配了一定数量的席位,由特别选区选举产生,只有属于贫困阶层的选民才能在特别选区投票。甘地绝食抗议这一规定,声称这样的安排会将印度教社区分裂成两个群体。多年后,安贝德卡写道,甘地的绝食是一种胁迫。甘地结束禁食、安贝德卡尔放弃单独选举权要求的这一协议被称为《波纳条约》。

印度独立后,以种姓为基础的保留工作岗位政策正式确立,并制定了在册种姓和在册部落名单。

其他理论和观察

Smelser 和 Lipset 在评论 Hutton 对殖民地印度种姓制度的研究时提出了一个理论,即在英属印度,个人跨种姓的流动性可能很小,因为这是一种仪式。他们指出,这可能是因为殖民时期的社会分层与原有的种姓礼仪制度相辅相成。

在 18 和 19 世纪英国殖民统治初期,现代形式的种姓制度在南亚的出现并不一致。法国印度殖民史学家克劳德-马科维茨写道,18 世纪末和 19 世纪大部分时间,印度北部和西部(信德省)的印度教社会缺乏适当的种姓制度,他们的宗教身份是流动的(赛维教、吠舍教和锡克教的结合),婆罗门不是普遍的祭司群体(但巴瓦人是祭司群体)。马尔科维茨写道,“如果宗教不是结构性因素,那么种姓也不是 ”印度西北部印度教商人群体的结构性因素。

8、当代

种姓政治

2006 年印度大规模反保留地抗议活动/维基共享资源

社会分层以及随之而来的不平等现象在印度依然存在,并受到广泛批评。政府的政策旨在通过为落后阶层保留配额来减少这种不平等,但矛盾的是,这些政策也刺激了社会分层的继续存在。印度政府正式承认印度历史上受歧视的族群,如贱民,将其列入在册种姓,并将某些经济落后的种姓列为其他落后阶层。

种姓制度的松动

伦纳德和韦勒调查了婚姻和家谱记录,研究了 1900-1975 年印度一个地区人口中种姓间外婚和种姓内婚的模式。他们报告说,随着时间的推移,特别是自 20 世纪 70 年代以来,出现了引人注目的跨种姓外婚现象。他们认为,教育、经济发展、流动性和年轻人之间更多的交流是这些异姓婚姻的可能原因。

英国《每日电讯报》2003 年的一篇文章称,跨种姓婚姻和约会在印度城市很常见。由于女性识字率和教育水平的提高、妇女参加工作、城市化、双职工家庭的需求以及电视对全球的影响,印度的社会和家庭关系正在发生变化。政界、学术界、新闻界、商界的女性榜样以及印度的女权运动加速了这种变化。

与种姓有关的暴力

独立后的印度曾发生过与种姓有关的暴力事件。根据联合国 2005 年的一份报告,1996 年共报告了约 31,440 起针对达利特人的暴力事件。联合国报告称,每 10,000 名达利特人中就有 1.33 起暴力事件。根据联合国的报告,2005 年发达国家每 10,000 人中有 40 到 55 起暴力事件。2006 年的海尔兰吉大屠杀就是此类暴力事件的一个例子。最初由维基百科发布,采用知识共享署名-相同方式共享 3.0 未本地化许可协议。