2008 年 3 月,北京大学罗新教授在本报撰文,谈到文物工作者和研究者面临的一个 学术伦理问题:面对盗掘而来的文物,要不要买?买,从某种程度上鼓励了盗掘;不买,文物可 能会散失,从而发生不可逆转的损坏。罗教授的文章指出了这一困境,遗憾的是,并没有引起广 泛的讨论。从实践来看,近年有些机构往往以某种变通的方式收藏盗掘的文物。由于这些文物非 经科学发掘而得,割裂了出土地的信息,鉴定起来,难度很大,往往引起议论。

2008 年清华大学 收藏战国简,即是一例。最近整理公布的浙江大学所藏战国简,也引起了同样的议论。浙江大学 曹锦炎教授的这篇文章,再次谈到了罗新教授所关切的鉴定的方法问题与学术伦理问题。我们发 表这篇文章,旨在提倡学术争鸣,引起读者对此一困境的关注,非欲对浙大简的真伪有所断言, 敬希亮察。

2012 年 5 月 28 日与 6 月 4 日,《光明日报》“国学版”分两次刊载了邢文先生对浙江大学所 藏战国简的评论。在这约万字的长文中,邢先生以他尽知战国竹书的自信,称浙大简的形制与内 容,因不合他本人所知,故其简为伪;继以对浙大简科学检测结果的轻视与曲解,称北大等机构 的检测,无一可信,故其简为伪;终而称浙大简的书法,无一笔符合他所理解的战国书法美学、 王羲之的书法美学、以及——或尤其是——宋元后的书法美学,故其简为伪。以如此虚骄、粗陋、 毫无历史感的方式,下如此严重的判决,借邢先生本人的话讲,亦可谓“斯文扫地”。

针对邢先生的文章,我在 6 月 18 日做了回应。对其文中不及专业水平的错误——如以不知 为知,轻视科学检测,或以魏晋后的书法衡量战国书法等,我原想他文章发表后,会自羞其陋。 故我的回应,便集中于浙大简的文本内容;以为由其文义深合战国文看,浙大简或不伪。但 6 月25 日,邢先生又刊出一文,自诩前面的文章,已“从形制、内容、鉴定到书法章法、结字、笔法”, 对浙大简做了“全面辩伪”,斥我“书券三纸,却未及浙大简真伪之辨”。既如此,以下就邢先生 的两文略作一答复。

公平地讲,倘若略知一点文物鉴定的常识,稍减其全知的虚骄,粗读一读浙大简的检测报告, 或略能意识到以后来的书法衡量战国书法是可笑的,——用不着全部,邢先生但凡做到这其中的 一条,他或能写出一篇薄有可观的文章。因他的文章,已涉及了简牍领域最棘手、也最敏感的难 题:对非经科学发掘的简牍,我们如何鉴定其真伪。这一难题,不仅困扰着我服务的浙江大学, 也困扰着收藏同类简牍的所有机构,如上海博物馆、北京大学、湖南大学岳麓书院、及邢先生曾 参与其藏简研究的清华大学。因此,这问题倘得以深入而广泛的讨论,其意义当不止于浙大藏简 的真伪,对整个领域的健康发展,也将起到有益的作用。

物质性证据

对非经科学发掘的文物,我们首先要问的,自然是真伪。对竹简而言,其真伪的信息,又见 于两种证据:物质性证据,与非物质性证据。所谓“物质性证据”,我指竹简因化学反应而起的 变化,如饱水性,竹简表面与纤维特征,墨的渗痕,以及碳 14 数据等。由于化学反应都需要“过 程”,故依据对过程长短的推断,我们便可推知竹书制作的年代。所谓“非物质性证据”,则指竹 书制作者的行为之后果,如竹简形制、书写内容、所用书体、风格等。由于人的行为,在不同时 代有特定的模式;依据对这模式的认知,我们便可从另一角度,去推断竹简的年代。这两种证据的使用,我暂称为新的“两重证据法”。 但这两类证据,实践中都有棘手的地方。就前者说,我们对化学反应的认知,只代表了目前的科学水平。人之所知,究莫如未知。故称科学检测的结果必然为真,就是对科学的误解。就后者说,竹简的制作者们,都是有自由意志的个人,做事情,未必悉尊其时代的固有模式。比如他会严谨,也会懈怠;或爱守旧,或喜标新;有所能,也有未能。因此,执我们对某时代行为模式的既有知识,断言未知的都必然如此,则是不懂人性。

由于这两个不足,我们对任何非经科学发掘的竹简的鉴定,从理论上说,都只是“试言”而 已。这一性质,不仅适用浙大简,也适用上博简、北大简、岳麓简,以及邢先生参与其研究、故 未疑其伪的清华简。但在鉴定实践中,我们仍能以最大的谨慎、小心、与学术的得体,去最大限 度地逼近真实。从我本人的实践、及我对竹简界多年的观察看,这谨慎、小心、与得体,乃体现 于两个原则:1)鉴定文物——如竹简,须目验手触原物品;以照片为准,是鉴定的大忌;2)两 类证据的使用,应以物质性证据为先,非物质性证据为后。这后一个原则,是因为科学检测的结 果,不会因人的意志为转移。在取样、实验、或分析时,人或能做手脚,但科学检测的性质,则 在于可重复:同样的实验设计、同样的操作程序、同样的实验环境,所得的结果应是一致的。我 之主张“首重物质性证据”,正由于这一点。至于非物质性证据,因人性格、能力的不齐一,我 们很难执其“已有”,断言“必有”、或称曰“必无”。因此,若不怕把理论推至极端,我们也可 这样表述后一原则:凡物质性证据表明为真的,非物质性证据就不会有假。当然,在具体实践中, 我们应以适度的平衡感,恰当使用这“首重物质性证据、次重非物质性证据”的原则。

上举的两个原则,从文物鉴定的经验看,乃是竹简鉴定领域普遍遵守的原则——也是我们鉴定浙大简时所遵循的原则。但邢文先生对浙大简的鉴定,却与两者截然相反。如他断言浙大简为伪作之前,竟不劳其玉趾,亲来浙大查验竹简的原物,切近地分析其材质、墨迹、饱水性、竹简表面与纤维等特征等。他依据的,仅仅是照片。对此,他本人的理由是:

[我]确实不曾见过浙大简原简。但要证明鸡蛋是臭的,需要把它吃下去吗?

这话出自一个“简帛学者”之口,是非常有趣的。但邢先生既搞不清鉴别臭鸡蛋与鉴定竹简的区别,那我们就从智力上降一等,单说臭鸡蛋好了:想知道鸡蛋臭否,你确实不需要吃,但你总得拿起它,磕开壳,凑鼻子底闻一闻吧?则知邢先生对臭鸡蛋的鉴别,也是懵懂。

除“臭鸡蛋”论外,邢先生在使用新的“双重证据法”时,也首重非物质性证据,次重、乃 至无视或曲解物质性证据。比如浙大简的鉴定,曾采用了两项最新的科技检测法:墨迹的显微分 析,与竹简纤维的降解分析(由上博、复旦、浙大做出)。对两者的有效与否,邢先生无一字评 说,仿佛对竹简的物质性检测,与竹简的真伪绝不相干。至于我们委托北京大学所做的碳 14 分 析,他则有这样的评论:

整理者[依据北大的碳 14 检测结果]宣布浙大藏简的年代为公元前 340 年前后。这是一个具有 误导性的说法。稍有专业知识的学者都知道,这一说法有两个问题:第一,没有说明这一年代是 否经过树轮校正;第二,没有说明测试年代的误差。

再借用邢先生的话讲,这才真正是“一个有误导性的说法”。因为北大碳 14 检测报告里,已 清楚给出了浙大简年轮校正后的数据,以及测试年代的误差。这一篇检测报告原件,我们已作为 附录影印在书里。任何“稍有专业知识的学者”,都可去查阅,并在其划定的年代范围内(公元 前 400 年至前 200 年),做出自己的判断。我们所以取“公元前 340 年前后”,是依据竹简的战国 文字及书法特征所选的一种可能而已。邢先生称送检竹简的年代,应定在公元前 260 前后(±60)。 这当然也是一可能。这两种可能,以相差的年代之少,及所有历史结论的“概然”性质,似不会 对我们理解浙大简的性质,造成根本的不同。似不必劳邢先生以三段的篇幅,斥我们的推断为妄, 自喜其推断为真吧?不仅如此,他还一则曰“(整理者)没有说明这一年代是否经过树轮校正”, 二则曰“(凡)未经吸收当年大气中二氧化碳的树木做树木年轮校正的碳 14 数据是没有意义的”。 在评论一次明明已经过了树木年轮校正的碳 14 检测时,他不断阑入这类“误导性”的话,再借邢先生本人的话说,未知想引起“普通读者与非简帛专业的学者”怎样的联想。至于我们送交碳14 检测的样本,邢先生又评论说:

虽然浙大简送检样本的年代最有可能是公元前 260 年±60 年,但这并不能证明浙大所藏《左 传》简不是赝品。这里需要考虑的因素很多,尤其是送检竹简样本的代表性等。

碳 14 标本的取样原则,并没什么神秘:由于碳 14 检测会破坏被检的样本,故检测竹简时, 一般会随机抽取带极少残字或无字的残简。我们的检测,也遵循了同样的原则。为保证检测的可 靠,我们送检的样本中,又包括了黏附于竹简上的草麻类纤维(我们推测原为编绳),盛竹简的 漆盒的漆皮残片、以及漆盒的木胎样本(因为从竹简与漆盒黏附的程度看,至少大部分竹简最初 是装在盒里的),来作为竹简检测的辅证。同时,考虑到“简旧字新”的可能,我们又依据最新 的检测方法,随机抽取了其中有字的简,委托上海博物馆、复旦大学、浙江大学的科学检测机构, 对竹简墨迹做了显微分析。从我个人的经验与观察而言,这已做到了最大的严谨、或最大的“代 表性”了。但对我们采取的这些谨慎而专业的措施,邢先生不提一字,就凭空抛出个“代表性” 的质疑。——也知他的质疑不是求解答,而是——如他说的——“误导”读者。

非物质性证据

首要的证据如此,对次要的证据——即竹简的非物质性证据,邢先生则投入了不当的热情: 他以尽知战国人书写实践的自信,细致论证了浙大简何以为今人伪作。作为一名考古工作者、同 时作为一名古文字学者,我无疑希望邢先生有这样的“尽知”。这样,我们不仅可一举解决上博 简、北大简、清华简、岳麓简以及浙大简的真伪,亦不必——如邢先生担心的那样——再“浪费 生命”,一切仰仗邢先生便是。只可惜无人能有这样的“尽知”,——从邢先生文章所体现的知识 与学养看,他则尤其不能。

关于非物质性证据,邢先生用于证伪浙大藏简的最关键的理由,是以下四者:1)竹简无契 口,编绳;2)竹简长度不一;3)竹简宽窄不一;4)章末或节末的竹简多为短简。关于这几个 理由,我只能说邢先生书有未读、物有未窥,空抱尽知的自信了。如包山出土的楚简中,便偶有 无契口者;又编绳最易腐烂,黏附于浙大简的草麻类纤维,或原为编绳亦未可知。至于竹简长度 之不一,则为考古发掘所习见。如郭店《老子》简,便长短不同。再至于竹简宽窄不一,也是考 古发掘的常例,如包山楚简的部分遣策,宽度便在 0.6 至 0.95 厘米不等。最后的理由,即“章末 或节末的竹简多为短简”,我猜是邢先生看书马虎,误把浙大简的“残简”看为“短简”了(浙 大简《左传》有章末、节末号的完整简有 10、27、38、70、116、附 5 号共 6 枚简)。

邢先生用于证伪浙大简的第二组非物质性证据,是“所书内容错误百出”,如 1)妄改人名、 地名;2)多错字;3)《周易》卦画错误。未知邢先生所称的“错误”,到底以何为标准。若曰战 国标准,则仅就书体而言,似战国书并不像今天这样,有“国家语委会”制定的正字标准。不仅 国与国间,便是一国之内,书体亦歧而又歧。不同的异写中,既有某国或某地约定所成的,也有 书写者个人兴之所至的。不仅今人,便是当时的人,已苦于书体混乱,不能尽识。不如此,秦始 皇的“书同文”,就反不可理解。故秦始皇帝从意识形态的角度出发,尽可称歧乱不能尽识的六 国书为“错误百出”;今人——如邢先生——既非秦之黔首,又何必称之“错误”?至于字有未 识,便遽称“错字”,并举为作伪的证据,则是不懂古人,也不了解自己。

字体外,邢先生又称浙大简多文意错误,并亦举为作伪的证据。这种观点,与称字体“错误” 一样,同样是假定战国有“国家语委会”的语法立法,并人人悉尊。这一想法,已不仅不懂历史, 竟连人性也不懂了。比如,邢先生究竟认为人性中有怎样的机制,可保证一个人做事——比如抄 书——从不犯错误?至少他本人的文章,已多次证明了人性中并无此机制。考古出土的简书中, 也提供了很多证据。如郭店楚简:

1.《老子》甲:“民莫之命天自均安”,“故不可得天亲”,“人多智天奇物滋起”。其中“天” 字或皆“而”字之误写。

2.《穷达以时》:“何慬之有哉”之“慬”字或为“難”之误写。

3.《五行》,“圣形於内谓之德之行,不形於内谓之德之行”,据上文文例及帛书本,当作“不 形於内谓之行”。故“德之”二字当为误多出的部分(所谓衍文)。

类似的例子,古简书中不胜枚举。不仅今天的邢先生,两千多年前的刘向,亦深为所苦了。 如刘向称汉朝廷所藏的《战国策》简:“错乱相糅莒⋯⋯本字多误脱为半字,以‘赵’为‘肖’, 以‘齐’为‘立’,如此字者多。”所谓“如此字者多”,正是邢先生“错误百出”的意思。又称 《列子》“章乱布在诸篇中,或字误以‘尽’为‘进’以‘贤’为‘形’,如此者众”。“如此 者众”,也是“错误百出”的意思。以朝廷之“中书”,犹错乱如此,民间的简书,又如何没错呢? 今邢先生必以“错误百出”者皆伪,则刘向手校的先秦群书,可无一非伪。

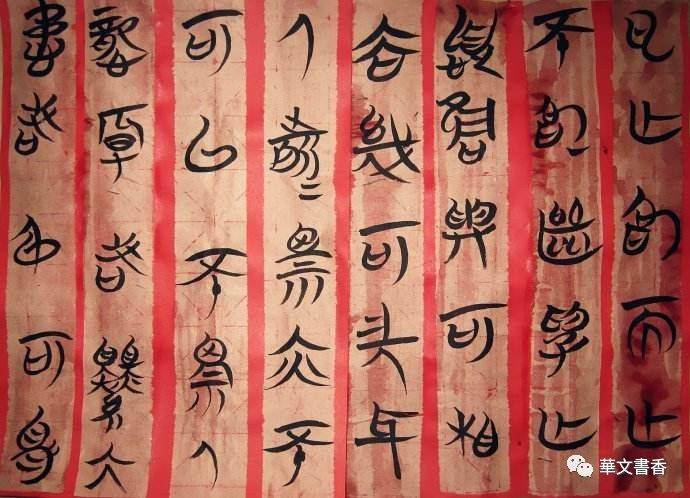

邢先生关于浙大简为今人伪作的最后证据,是与书法风格有关的。在此,他不仅再次暴露了 其轻视物质性证据、钟爱非物质性证据的偏好,亦再次暴露了其学养的未及专业水平。如他因浙大简的部分章法,不合他理解的战国书法美学,便称简或为古简,书则为今书;对上博、复旦、 浙大三家机构的墨迹检测,无一字评。也知在邢先生想来,他对战国书法的私人理解,必远较物 质性证据为有力。不仅此,在这五千余字的论浙大简书法的长文中,他不断引用宋元清人论魏晋 后行草书的话,如宋代陈思《书苑菁华》、托名蔡邕之《九势》、元陈绎曾《翰林要诀》、元李溥 光《雪庵八法》以及清包世臣《艺舟双楫》、刘熙载《艺概》等,以此建立其战国书法的美学标 准。然后持此标准,去衡量浙大简的书法,并因其不合而斥之为伪。这种态度,乃是非时间性的美学的,而不是时间性的历史的。邢先生在其回应文章的末尾,虽自称“曾探简西北大漠,访简东南沿海,论简欧美,博览海内外公私收藏简牍帛书,手摹目验,参加整理”。但读毕其论书法的五千文,我窃为这些“简牍帛书”的藏家忧。

回应的回应

邢先生对拙文的回应,虽学问的字样满纸,调子也较前文为严正,但我读起来仍忍不住笑。 比如我在回应文章里,讨论了浙大简部分文字内容深合战国文的事实,故推断其简不伪。邢先生 则回应云:这只能证明作伪者有一些学问。想起邢先生称浙大简为伪的关键证据之一,是文意的 “错误百出”,我只有说按邢先生的理论,这简文是错也不对,对也不对的。这样呼卢得卢,呼 雉得雉,又怎么讨论得下去?我因此断定邢先生的自信,乃来自于他垄断了逻辑,而非尽享了知识。

结语

邢先生在其回应文章中,告诫我要留意“文本复原的关联性”。所谓“文本复原的关联性”, 指“简帛工作者(要)用关联的眼光看待文本,既要看到文本的字面意义,也要看到不同文本之 间的关联,乃至文本之外的相关背景”。这种话,犹比“吃饱了不饿”一样,无论如何是错不了 的。但受教之余,我也回报邢先生一言:这种“关联性”,似不应仅限于文本本身,也应扩展于 竹简的所有证据:物质性的,与非物质性的。在这一点上,邢先生还有未逮。故我们愿把浙大简 开放给邢先生,——当然前提是他莫再以“臭鸡蛋”视之。

浙大简的鉴定,与所有非经科学发掘的简牍鉴定一样,需最大的专业谨慎。我们自信做到了这一点。我们对竹简原物,做了细致的检查;我们对竹简的物质性证据,做了严格的科学检测;我们对竹简的非物质性证据,也做了认真考虑。在综合这所有的因素后,我们才做出了“浙大简为战国简”的推定。虽矜慎若此,浙大简的鉴定,仍与所有非经科学发掘的简牍——如上博简、北大简、岳麓简与清华简——的鉴定一样,其结论仍是“试言性”的:这只是目前的科技手段与我们对战国简牍的知识所达到的水平而已。为推进知识与道德的进步,我期望这次因浙大简而起的辩论,能成为一良好的契机,借以对国内公营机构收藏盗发简帛的专业伦理问题,鉴定此类简牍的方法论问题,以及国内公营机构所藏此类简牍的真伪问题,做一次认真而公开的讨论。

来源:南方周末/2012 年/7 月/19 日/第 E24 版