建安二十二年的蜀地秋雨,马超独坐在西平关的箭楼上,指尖摩挲着银枪枪杆上的刻痕 —— 那是少年时在西凉牧场,父亲马腾用佩刀为他刻下的狼首纹,如今已被血锈填满。关下的羌笛传来《出塞曲》的调子,他望着漫天雨丝,忽然看见二十年前的自己,骑着西凉战马踏碎长安街的积雪,银枪尖挑着曹操的帅旗,却不知那抹血色,早已为一生的颠沛埋下伏笔。

中平五年的西凉牧场,十四岁的马超在马背上舞枪。鬃毛般的银发随烈风翻飞,枪尖掠过草原上的狼藉,惊起一群苍鹰。父亲马腾抚掌大笑:"我儿枪法,有先祖伏波将军遗风!" 那时的他,是西凉牧民口中的 "银枪少年",胯下追风驹,掌中亮银枪,连羌人部落的老酋长都赞叹:"此子若成气候,必是西凉的雄鹰。"

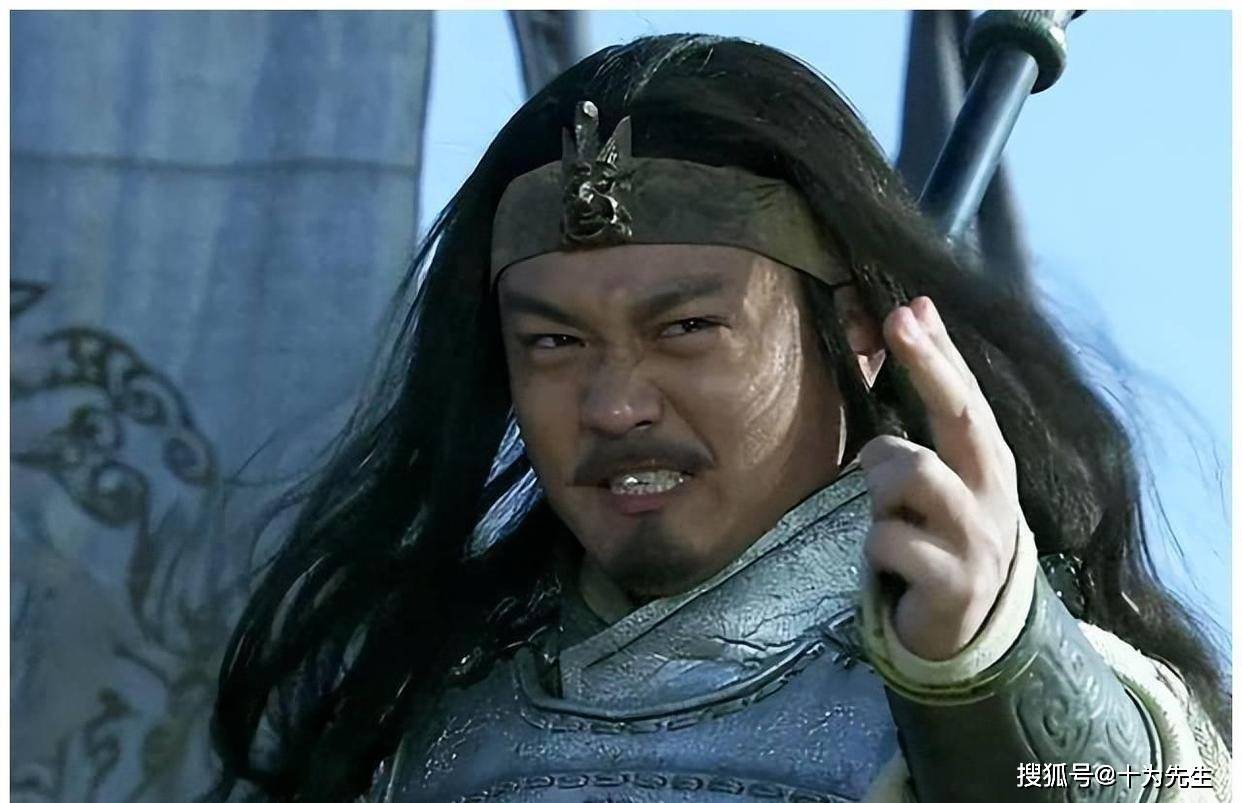

初战长安,他率三千铁骑夜袭李傕大营。银枪在篝火中划出冷冽的弧光,连斩五员敌将,战马踏碎敌军的鹿角拒马,如入无人之境。当黎明的阳光照亮他染血的银甲,长安百姓看见的,是比霍去病更年轻的战神 —— 那时的马超,眼中只有西凉的荣耀,和父亲马腾口中 "兴复汉室" 的宏愿。

建安十六年的潼关,黄河水在秋日泛着血色。马超联合韩遂起兵反曹,二十万西凉铁骑陈兵关下,枪林如林,马蹄声震得黄土高原簌簌发抖。曹操的谋士荀彧曾断言:"马超有韩信、英布之勇,若据西凉,实难平定。" 却不想,这个少年将军的谋略,早已超出匹夫之勇。

他在渭水河畔设下 "铁索连舟" 计,用战船载着骑兵突袭曹军,杀得曹操割须弃袍,狼狈逃窜。《魏略》记载,曹操逃亡时曾叹:"马儿不死,吾无葬地也!" 这一战,马超的威名震动天下,却也让曹操对马氏家族起了杀心 —— 当他在阵前望见曹军送来的木箱,里面装着父亲马腾、弟弟马铁的头颅时,银枪 "当啷" 落地,溅起的泥点混着泪水,在战袍上染出永不褪色的伤。

潼关兵败后,马超的铁骑在西凉草原上节节败退。曹操的 "反间计" 让韩遂与他反目,曾经的盟友拔刀相向,西凉骑兵的尸体铺满了祁连山的谷道。他带着残兵投靠张鲁,却因锋芒太盛遭人猜忌,连张鲁的谋士都进言:"马超若得兵权,必为祸乱。"

在汉中的日子,他常独自登上城楼,望着故乡的方向。银枪早已蒙上尘埃,身边的羌人部将陆续离散,唯有堂弟马岱始终相随。某日,他听见城下传来熟悉的羌笛声,那是母亲临终前教他的曲子,却不想,这缕笛声竟成了他与蜀汉结缘的契机 —— 刘备的使者带着诸葛亮的亲笔信,穿过层层关卡,递到他手中:"将军岂愿困守孤城,与某共图霸业乎?"

建安十九年的成都城下,马超的银枪再次扬起。他率五千铁骑绕城而驰,盔甲上的 "汉" 字大旗猎猎作响,刘璋在城头望见,竟吓得开城投降。刘备亲迎他入帐,解下自己的锦袍披在他肩上,那一刻,马超忽然想起父亲马腾曾说:"身为汉臣,当为汉室而战。" 如今,这面 "汉" 字大旗,终于有了可以托付的主人。

在蜀汉的岁月,他镇守西平关,让羌人部落俯首称臣,为蜀汉稳住了西北边陲。诸葛亮北伐时,他的西凉铁骑成为最锋利的箭头,在祁山古道上多次击溃魏军。然而,他始终是孤独的 —— 蜀汉的将领大多出身荆州、益州,他这个 "西凉客",终究难以融入。唯有在夜深人静时,他会取出母亲留下的羌笛,吹一曲苍凉的《凉州词》,银枪靠在案头,映着烛火,如同一柄被岁月磨钝的孤剑。

章武二年的病榻前,马超握着刘备的手,眼中泛起泪光:"超宗族二百余口,尽丧曹操之手,今得托身陛下,死无恨矣。" 他的银枪早已交给儿子马承,枪杆上的狼首纹依旧清晰,却再无人骑着追风驹在草原上奔驰。临终前,他望着帐外的蜀地明月,忽然看见少年时的自己,在西凉牧场追逐苍鹰,银枪在阳光下闪烁着纯粹的光。

史书说他 "阻戎负勇,以覆其族",却忘了他在潼关之战中差点改写历史,忘了他为蜀汉镇守边疆的赫赫战功。他的一生,如同一支苍凉的羌笛曲,起于西凉的狂风,落于蜀地的细雨,中间夹杂着无数次的征战与背叛。他是孤独的英雄,银枪染血却初心不改,即便在蜀汉的岁月里始终带着疏离,却依然为心中的 "汉室" 二字,拼尽了最后一丝力气。

如今的西平关,早已没了当年的烽火,唯有那杆银枪的传说,仍在羌人部落中流传。当我们在千年之后回望,那个骑着追风驹、手持亮银枪的少年,早已化作历史长卷中的一抹血色剪影。他的一生,是西凉的风与蜀地的雨的交织,是勇猛与孤独的交响,更是一个英雄在乱世中寻找归处的悲壮旅程。或许,真正的英雄,从来都不是顺风顺水的胜者,而是像马超这样,即便命运多舛,依然怀揣着信念,在岁月的长河中,留下一道永不褪色的银枪之光。