提到刘禅投降后的退休生活,他本人是这么说的:“此间乐,不思蜀也。”

从物质层面上来说,刘禅投降后被封为安乐公,得到食邑万户,绢万匹,奴婢百人,物质上确实欢乐。

但从精神层面看,司马昭对他充满猜忌,刘禅的内心世界肯定是煎熬的。

或许,那句表面上的“此间乐,不思蜀也”,实际上是“此间乐?不,思蜀也”。

公元263年,司马昭分三路大军进攻蜀国,其中邓艾绕开姜维的防守,偷渡阴平,攻克绵竹,兵临成都,使刘禅猝不及防,索性投降了曹魏,蜀国宣告灭亡。

蜀汉亡于刘禅这是事实,因此总有人认为是刘备选错了继承人,甚至还讥笑刘禅,讽刺他是“扶不起的阿斗”。

事实上,除了刘禅,刘备根本不可能把皇位传给其他的人。刘禅无论从出身还是背后势力来说,他都是唯一的皇帝人选。

刘禅是刘备的长子。据说,刘禅的母亲甘夫人有一次夜晚做梦,梦到吞下了北斗星而怀孕。所以刘禅出生后,他的小名叫“阿斗”。

甘夫人并非刘备的正室夫人,只不过刘备早年多次丧嫡室,所以甘夫人就慢慢成为了资历最深的夫人,一直代为主持家事。

甘夫人处事得体有方,深得刘备的敬重。日子久了,众人心中都将甘夫人默认为是刘备的正室。

甘夫人生下阿斗后,老来得子的刘备喜出望外,此时他已经46岁了。可想而知他有多疼爱这个儿子。

在很长一段时间里,刘禅都是刘备唯一的儿子,因为这个缘故,他受到了诸葛亮、关羽、张飞和赵云等人的极力拥护,是荆州集团公认的幼主。

说阿斗是个傻子,这事主要还是因为三国小说,罗贯中给襁褓中的阿斗写了一个“脑袋摔坏了”的段子。

公元208年,刘备被曹操一路追击。刘备和先祖刘邦一样,是个做大事不顾家的人。看到追兵已近,就抛下老婆儿子,只带着张飞,赵云几十骑夺路狂奔。

若不是赵云冒死返回救出甘夫人母子,阿斗就该早早下线了。

阿斗被赵云冒死救回,刘备那个感激啊!为了体现自己爱惜将才,他当着众人的面将阿斗摔在地上说道:“为此孺子,几损我一员大将。”

作者为了烘托气氛,体现人物大义写下这么一出段子也可以理解。那如果刘备真的把小阿斗摔出了脑震荡,那他就是不正常了。

也就是从这里开始,阿斗这倒霉孩子就给大家伙儿留下了“脑子被摔坏了”的不良印象。

至于阿斗傻不傻,咱们用事实来说话。

建安二十四年(219年),刘备自立为汉中王,12岁的刘禅被立为王太子。

为了培养儿子,刘备让诸葛亮亲自教阿斗治国的本领。阿斗不仅认真攻读《申子》、《韩非子》、《管子》、《六韬》等书,还学习骑射武艺,可谓文治武功,样样不落。

诸葛亮评价刘禅:“年方十八,天资仁敏,爱德下士。”

如果诸葛亮是为了拍刘备的马屁,楞是把一个傻子夸成一朵花,那是大可不必的。

再说了,以诸葛亮的气节,他宁愿回茅庐住一辈子,也绝不会拿一个傻子去欺骗天下人。

除了对刘禅进行文治武功的内在培养,刘备还安排他娶了张飞的女儿,目的自然是帮他收拢人心,凝聚荆州势力。

公元223年,刘备去世,刘禅在成都继位称帝。

刘备在遗诏里叮嘱刘禅:“政事无巨细,咸决于亮”。

刘禅没有辜负老父亲的临终嘱托,对诸葛亮百般信任和尊重。

诸葛亮作为老臣,他在新帝登基的头两年里,帮刘禅平定四方叛乱,国内得以安定团结。

公元228年,刘禅登基满了三年。诸葛亮开始了长达9年的北伐,多次与曹魏交战。

诸葛亮去世之后,刘禅开始了一系列的集权措施,深采取一系列措施,将杨仪等人打压,很快就收拢了权柄,并先后任用蒋琬和费祎主持政务,采取休养生息的国策来恢复国力,一直到256年曹魏内部出现动荡,加之费祎被刺杀而亡,他这才启用姜维北伐。

随着姜维北伐无功,导致蜀汉民困兵疲,刘禅不得不暂时息兵,加强汉中地区的防御。

反观曹魏这边,自曹丕实施九品中正制后,士族们可以世代为官,这对益州士族集团的吸引力实在太大了,甚至很多荆州集团人士也心向往之,但因为传统道德观念束缚,他们也只能想想而已。

此时如果曹魏对蜀汉用兵,那蜀汉战败的几率是相当大的。

果不其然,就在姜维第十一次北伐后的第二年,司马昭就看出了蜀汉国力衰退、内部不团结的弊病了,于是力排众议,派遣钟会、邓艾和诸葛绪三路大军伐蜀。

公元263年,姜维听闻钟会于关中治兵,于是上书给刘禅调兵遣将以作准备,但黄皓告诉刘禅敌人不会来的,于是刘禅也就没当回事,导致蜀汉群臣都不知道此事。

同年,司马昭伐蜀,刘禅兵败投降。姜维、张翼等人都被杀,蜀汉就此彻底灭亡。

蜀国灭亡后,亡国之君刘禅在投降后是怎样度过余生的呢?

刘禅投降之初,司马昭把刘禅押到了洛阳。

刘禅投降之后,司马昭为了稳定蜀汉的局势,并没有及时收押刘禅,而是借助了刘禅作为一国之君在汉中的威望,震慑了各部军队以及蜀汉各官员,以此来保持蜀汉的稳定。

国已亡,心未亡。老将军姜维一心想着复国。他将自己的心思传达给了刘禅:暂且隐忍一段时日,不久就可以复国。

为了实现复国梦,姜维假意投靠了钟会,想利用钟会和邓艾争夺功劳的机会,挑拨他们两人的矛盾,以便除掉邓艾。

邓艾一除,钟会在蜀汉就是一人独大,到时候司马昭必定对钟会心存疑虑,而率军进驻长安。

到时候,姜维只告诉钟会:司马昭此举是怀疑了你钟会将军,一旦主子有疑虑,不久臣下肯定被杀。而钟会也觉得姜维分析的有道理,于是决定谋反。

姜维的复国设想其实很不错,只可惜因为走漏了消息,姜维和钟会最终都战死了。

姜维和钟会的叛乱也提醒了司马昭,他觉得将刘禅留在蜀汉无异于一颗“定时炸弹”,只会增加叛乱危机。

因此,司马昭派人将刘禅以及蜀汉的重要官员都押解回了洛阳,如此一来,刘禅就在洛阳被严加看管,再也没有翻身的余地了。

虽说当时没有随便杀君主的先例,不管是汉献帝、刘禅,还是吴国的最后一个君主,都被封为公侯养了起来,但并不代表他们的生活不会受到束缚和监禁。

毕竟,这些人是曾经当过君主的,随时可能死灰复燃,恢复自己的江山。

刘禅被押至洛阳后,他被封为“安乐公”。蜀汉太子也被封为奉车督尉,蜀国大小官员皆有封赏。

刘禅投降后的“退休生活”,虽不像当皇帝时那么威风,但是也生活得自在,还可以歌舞升平。

物质生活虽然丰富,但在精神状态上,刘禅保持着寄人篱下的谦卑谨慎。尤其是在司马昭面前,更是唯唯诺诺。

司马昭看到刘禅这副状态,断定他是个胸无大志之人。出于谨慎考虑,司马昭也经常试探他。

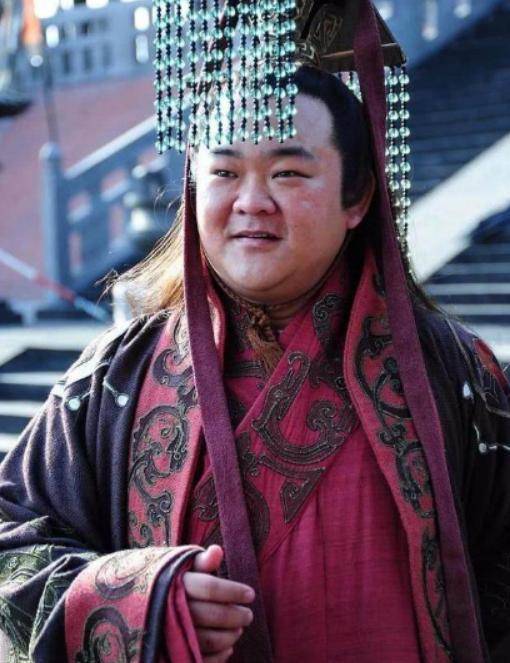

一天,司马昭邀请当年蜀国的君臣一块参加一个酒宴,在酒宴上演奏了蜀国的乐曲。

蜀国的老臣们听到了祖国的音乐,情绪都十分低落,只有刘禅一个人乐呵呵的,满不在乎。

紧接着,司马昭又安排一群舞女跳起了蜀汉当地的特色舞蹈,旧蜀国的官员们看了之后,再也控制不住悲伤情绪,一个个老泪纵横,只有刘禅的脸上看不到一丝伤感。

司马昭便问刘禅:“安乐公思蜀否?”

刘禅嘿嘿笑道:“此间乐,不思蜀也!”

司马昭随即回应了一个慈祥的微笑。很显然,司马昭对刘禅的回答颇为满意。

宴席结束后,刘禅身边的谋士郤正提醒他,如果下次再见到司马昭,一定要面露伤心地回答:“吾亲人的坟墓皆在蜀地,无一日不思念。”

过了一段时间,司马昭果然又请刘禅赴宴,刘禅按照上次郤正教的话复述了一遍。司马昭听闻后大笑道:“此话好像不是安乐公所能说出,可是他人所教?”

刘禅惊奇地说:“正是他人所教,你是怎么知道的呢?”

司马昭顿时大笑不止,在场的曹魏官员无不感觉好笑。

司马昭对众人说:“安乐公如此可爱,我无忧矣!”

从这以后,刘禅便成为了众所周知的傻子,司马昭也彻底放下了戒备,决心不杀刘禅。

此后的岁月,刘禅便在洛阳平安地度过了安乐悠闲晚年,一直到公元271年逝世,享年64岁。

刘禅通过高超的伪装水平,让司马昭放弃了对自己的警惕,以达到明哲保身的目的。

他十分清楚,守拙才是处在逆境的生存之道。因此在洛阳城中,他只能把自己装成是一个笨蛋,像一个透明人一样,让司马昭对自己不设防。

刘禅的乐不思蜀听起来虽然窝囊。对于现实而言,就算他郁郁寡欢,卧薪尝胆,也只会加速生命的进程。对于一个寄人篱下且随时都有生命危险的人来说,逢场作戏,也是无奈之举。