要说同时期西方人对明代火器的评价,绕不开的一个人物就是几百年后的谟区查。

谟区查(Charles Ralph Boxer)

谟区查自然不姓谟,这是他自己起的中文名,此人英文原名是查尔斯·拉尔夫·博克瑟,1904年生人,其父系第二次伊普尔会战中阵亡的英军林肯郡团上校。

军人家庭出身的谟区查曾就读于威灵顿公学和桑赫斯特军校,1923年成为林肯郡团少尉。

作为日-英军官交流计划的一部分,谟区查于1930年奉命前往日本奈良的第38步兵联队。接下来不仅学会了日语、汉语和剑道,而且开始对整部欧人东渐史产生学术兴趣,大量搜集各式各样的西葡文献。

1936年起,谟区查以香港为基地从事情报工作,至少从伦敦的军情部门角度来看,其工作卓有成效,因而晋升为少校。不过,若是从其学术经历和私生活角度切入的话,谟区查在此期间花在学术研究和追求女性上的精力恐怕不比给大英帝国打工少。

上为和谟区查育有二女的美国记者项美丽(Emily Hahn)1941~1945年间,谟区查沦为战俘,战后不久转入学界。

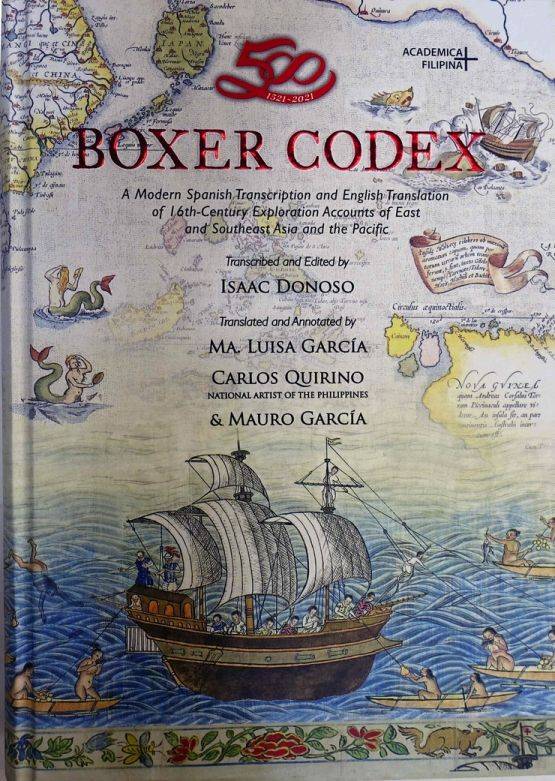

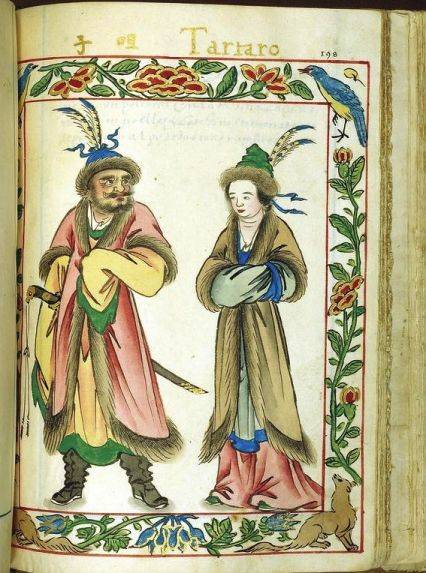

至于同时代西方人对明代火器的评价,乍看起来和谟区查关系不大,但他却在1947年购入了一本16世纪末的西班牙手稿并加以研究,此书后来也被称作《谟区查抄本》,其中最喜闻乐见的应该是若干图录。

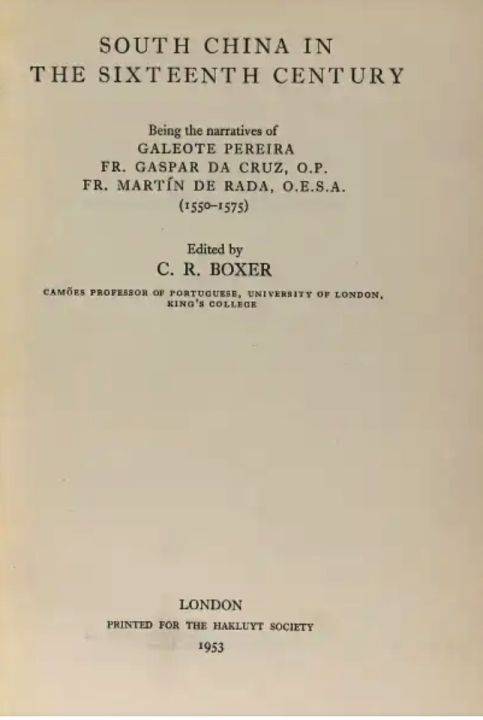

而在图录之外,《谟区查抄本》里还有奥古斯丁会修士马丁·德·拉达(Martín de Rada)1575年出使福建时的记录。1953年,谟区查出了一本《十六世纪中国南部纪行》,将拉达的记录整理、翻译成了英文。

原来,林凤事件过后,西班牙的马尼拉殖民当局派了以奥古斯丁会修士马丁·德·拉达(Martín de Rada)为首的使团前往福建。使团里最重要的四个人是两名修士和两名军人。其中的修士拉达和军人米格尔·德·洛阿尔卡留下了文字记录。两人对福建明军的武备都有过简要观察和评价。

谟区查《十六世纪中国南部纪行》英文版第273页提到了拉达在《记大明的中国事情》里对明军火药兵器的评价:

他们的炮(至少就我们所见而言,虽然我们的确在福州进过一座军械库)毫无价值,因为全都是小铁炮。他们在城墙上既没有棱堡(bastion)也没有瞰堡(cavalier)可供发扬炮兵火力,其兵力集中在城门。他们大量使用火药燃烧弹,船上用的尤其多,而且在燃烧弹里加入许多铁蒺藜,以此让人无法在[中弹后的]船上行走。他们还使用火箭去烧船体,也用了许多长杆上装有铁倒刺的大标枪,此外还有用于接舷战的半寻长阔剑。

何高济中译本将其译作:

他们的炮(就我们所见而言,尽管我们在福州曾进入一家军械库)极为低劣,因为只有小铁炮。在城墙上,他们既无稜堡也无高台用来安置炮,他们的兵力都集中在城门。他们大量使用火药燃烧弹,特别在船上,他们在弹内加进很多铁蒺藜,以致无人能在上行走。他们也用火箭去烧船板;也有大量的长标枪,长杆上装有倒刺,及用以进攻的半噚长的大刀。

[英]博克舍编注,何高济译,《十六世纪中国南部纪行》,北京:中华书局,1990.7,第194页。"

2015年的《谟区查抄本》整理本中对应内容如下:

至少就我们所见而言——我们曾在福州进入一座军械库——他们的炮全都是小铁炮,毫无价值。在城墙上,他们既无棱堡(bestione)也无瞰堡(cauallero)用来发扬炮火,其兵力集中在城门。他们大量使用火药燃烧弹,船上用得尤多,还在弹内加进很多铁蒺藜,以此让人无法在[中弹的]船上行走。他们也用火箭去烧船帆,还用许多捆长杆上装有铁倒刺的大标枪,此外有用于接舷战的半寻长铁兵器。

明军火炮的内容也出现在洛阿尔卡的手稿里,谟区查在《十六世纪中国南部纪行》提到过这份手稿,但并未将此部分译出,也没有整理出版。

不过当代西班牙汉学家多洛尔斯·福尔奇-福尔内萨已经将洛阿尔卡手稿整理完毕,洛阿尔卡认为:所有城堡和城市都用石墙围起来并配备火炮,我们所见的火炮造的并不好,它们发射铁霰弹,像佩德雷罗炮一样开火。

"福尔奇-福尔内萨整理的洛阿尔卡手稿" ,福尔奇-福尔内萨整理的洛阿尔卡手稿 ,所谓的佩德雷罗炮,便是以轻、薄、短、大口为特色的,中文里曾有人译成射石炮。

顺便一提,从未来过中国的门多萨在其《中华大帝国史》里曾经向壁虚造了一个“两万多长矛手和火枪手”在福州训练的场景。实际上,门多萨描写的这段内容完全基于拉达和洛阿尔卡的记载,可拉达说的不过是一千两百人操练,洛阿尔卡说的也不过是一千人而已,结果门多萨大笔一挥,直接膨胀了将近二十倍!

[英]博克舍编注,何高济译,《十六世纪中国南部纪行》,北京:中华书局,1990.7,第194页。福尔奇-福尔内萨整理的洛阿尔卡手稿

葡人认识到和承认中国国力的无比雄厚,也指出其火器技术及尚武精神的不足之处。应该说,这是比较客观的。