近年来,网络上关于建国初期开放问题的讨论再次升温。这个问题一度成为一些公共知识分子和精英们批评建国初期的一个借口。从上世纪80年代起,许多人就对新中国的初期发展产生了偏见。尽管这些人没有公开全盘否定社会主义制度或公有制经济,他们内心却依然持有对老一辈的“无能”看法。虽然他们不敢明言,但常常通过歪曲历史的手法来否定建国初期国家发展的成就和努力。这些人并非本着尊重历史的科学态度来评价,而是怀揣着明显的政治偏见,用刻意歪曲的方式挑剔历史事实。

要科学地评价历史,我们必须尊重事实,做到实事求是。尊重历史事实,首先就要坚持马克思主义历史唯物主义和辩证唯物主义的基本原则。如果抛开这些原则,我们就会陷入形而上学的唯心主义误区,无法从实际出发看待历史的复杂性和多样性。事实上,只要稍有一点历史常识的人就知道,建国初期,由于中国建立的是社会主义制度,它自然与西方资本主义国家发生了根本性的对立。那时的世界,社会主义阵营中只有苏联能够与西方对抗,作为新生的社会主义国家,中国不可避免地成为了西方国家的打压目标。新中国在对外开放问题上一直面临极为艰难的发展环境。在毛主席宏大的战略眼光指引下,中国逐步打破了重重困境,成功与世界接轨。

从国家对外开放的角度来看,新中国可以分为三个历史阶段:第一个阶段是1949年建国到1961年。这一时期,中国与苏联建立了友好的外交关系,并得到了156个援建项目的帮助。然而,赫鲁晓夫上台后,试图将中国作为苏联的棋子,毛主席识破了这一阴谋,导致中苏关系断裂。第二个阶段是1961年到1971年,这一时期,西方国家的封锁依旧未曾打破,中国在毛主席的领导下,坚定地走独立自主、自力更生的道路,取得了许多令人瞩目的成就。第三个阶段则是1971年以后,这一阶段的标志性事件是1971年毛主席以“小球拨大球”的策略打破了中美之间长达22年的僵局,美国总统尼克松的访华开启了中国与西方的全新交往,也为80年代的改革开放奠定了基础。

要理解新中国的对外开放,就必须了解这一段艰难的历史过程。如果单纯抨击新中国是“闭关锁国”,而忽视这段历史的复杂性,那就是对历史的误读,对历史的蔑视和不尊重。

事实上,毛主席一直主张对外开放。甚至在新中国成立之前,毛主席就提出了一个初步的设想:“中国共产党建立政权以后,我们必须清理我们的屋子……等屋内打扫干净,有了秩序,陈设好了,再请客人进来。”这就是后来人们所说的“打扫干净屋子再请客”。毛主席还明确表示:“我们提出向外国学习的口号……我们的方针是:一切民族,一切国家的长处都要学,政治、经济、科学、技术、文学、艺术一切真正好的东西都要学。”

然而,事实并不如人所愿。1949年10月1日中华人民共和国成立后,立即遭遇了美国的“对华贸易制裁”,美国禁止向中国输出各种战略物资。1949年11月22日,西方国家联合成立了“对过程国家出口管制统筹委员会”。1950年朝鲜战争爆发后,美国进一步加大了对中国的制裁力度,撤销了所有向中国出口商品的许可证,并对中国实施了全面的物资禁运。1951年5月18日,美国提出的禁运提案在联合国得到了通过,45个国家参与了对中国的制裁,蒋介石的海军也对中国的港口进行了封锁。

面对这样的严峻局面,毛主席实施了“一边倒”战略,选择与苏联保持友好关系。新中国成立后,首个同苏联建立友好外交关系,并签署了《中苏友好同盟互助条约》,在苏联的帮助下,中国获得了156个援建项目,这些项目为中国的现代工业奠定了基础,尤其是东北重工业基地的建设。在赫鲁晓夫上台后,苏联提供的援助进一步加大,但随着苏联对中国提出更多不合理的要求,尤其是要将中国作为苏联与西方对抗的工具,毛主席坚决拒绝,最终导致了中苏关系的破裂。

这便是新中国对外开放的第一个阶段——建国初期。

第二个阶段从1961年到1971年。在1961年,全国人民在毛主席的领导下,开始团结一致,勒紧裤腰带,自力更生,逐步清偿了苏联的债务。中国进入了没有外援的时期,毛主席提出了“独立自主、自力更生”的建国方针。在这一方针的引领下,中国在许多领域取得了令人震惊的成就。1964年,中国成功爆炸了第一颗原子弹,1967年,氢弹成功爆炸;1970年,成功发射了第一颗人造卫星;1971年,发射了第一颗科学实验卫星。此时的中国在工业、国防、科技领域都取得了举世瞩目的进步,许多方面甚至赶超了世界一流水平。

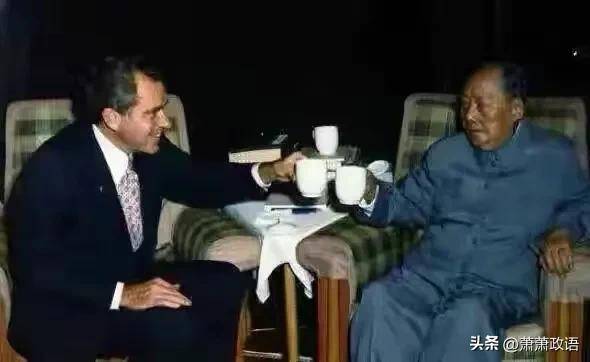

这一系列成就改变了世界对中国的看法。尤其是毛主席通过乒乓外交的巧妙策略打破了中美之间的僵局。1972年,美国总统尼克松访华,标志着中美关系的正常化,为中国的进一步对外开放铺平了道路。

事实上,早在1954年,周恩来总理出席万隆会议、日内瓦会议时,就已经表达了希望对外开放的愿望,但当时的国际形势使得中国陷入孤立。直到《中美上海联合公报》发布后,中国不仅打破了中美之间的僵局,也让西方国家重新审视中国。

此后,毛主席积极抓住世界经济环境变化的机遇,提出了“四三方案”,这一方案标志着中国在对外开放方面迈出了重要一步。到1977年,中国与西方国家谈成了222个工业项目,包括化肥生产、石油化工、大型电站建设等,极大促进了中国的工业现代化进程。

因此,今天我们谈论改革开放时,不能忽视建国初期老一辈所做的艰苦努力。这些努力为今天的开放创造了条件。若仅以今天的视角去指责建国初期的“闭关锁国”,无疑是对历史的误读,也是对老一辈无畏奋斗的不公。

总之,新中国的对外开放并非一蹴而就,它经历了艰难的起步。毛主席以远见卓识的战略眼光带领全国人民,分阶段突破了重重国际封锁,为新中国的崛起奠定了基础,并为后来的改革开放铺设了道路。今天我们所享有的对外开放成果,正是建立在老一辈辛勤努力的基础上。