春秋战国,百年罹乱,终由秦一统天下。然而,一统天下的,为什么是“秦”?要知道,若论地理环境、国家底蕴、经济富裕,秦绝不是一流的。

也许汉代贾谊的《过秦论》能很好解释这个问题“及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下……”

奋六世之余烈!!!

这就是关键!中华上下五千年,难得有朝代能做到六世君王代代奋发,这不得不说很励志!

我们先来看看,秦始皇前的“六世”是如何代代奋发的——

秦孝公嬴渠梁:

迁都咸阳,商鞅变法,东抗强魏

秦孝公在位期间,最重要的政令是重用商鞅推行变法,商鞅变法彻底打破旧贵族束缚,为秦国战车装上了强劲的动力。

秦惠文王嬴驷:

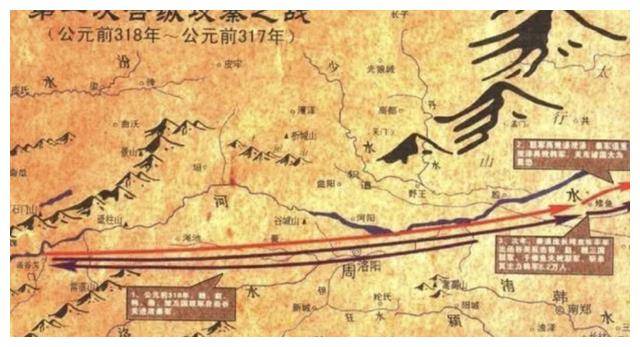

以连横破合纵,灭蜀败楚、伐义渠扩充国力

秦惠文王族灭了商鞅,却将其变法成果保留了下来。他用法家之策,重用张仪,以连横破五国合纵,后灭蜀败楚、伐取义渠扩充国力,消除侧背威胁,同时继续蚕食魏国国力。

秦武王嬴荡:

连越制楚消除东南威胁,夺取宜阳问鼎周王畿

秦武王嬴荡整顿内部继续扩充国力后,再度谋求东出,先夺取韩国重镇宜阳,再率兵来到周王畿,进而成为了继楚庄王之后,第二位“问鼎中原”的君主。

秦昭王嬴稷:

与齐国并称东西二帝,长平之战”歼灭赵国45万

齐赵先后退出争霸行列,秦国国力力压山东六国

秦昭襄王即位之后,延续了秦武王嬴荡的东出之策,开始频繁向魏、韩、楚、赵等国用兵,又与齐国并称东西二帝瓦解齐国与列国关系。“长平之战”歼灭赵国45万大军,三晋、楚国国力被大肆削弱。

秦孝文王嬴柱

孝文王在位仅有一年,他停止了对山东各国的攻伐,以休养生息之策,使得秦国国力得以一定程度恢复。

秦庄襄王嬴子楚

庄襄王在位三年,他先攻灭东周,后延续休养生息的策略,直到恢复元气后再度大举进攻山东六国。

细数秦国六世君王,虽不能说个个雄才大略,但绝对没有昏君庸才,都以东出统一天下为目标,前赴后继奋斗不已,终于在秦始皇时得以实现。

那么,为何秦国六世国君未有昏君且一直励志——

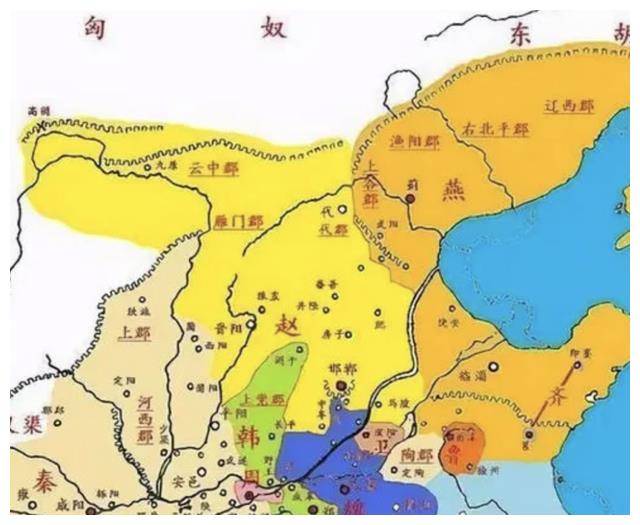

1、秦国地处边陲,威胁重重之下激起的忧患意识

秦国起源于西陲之地,黄河以西,函谷关以外。一是与中原地区的列国相比,秦国自然条件要差很多,土地贫瘠生活困顿,因此东出成为秦人共识;二是威胁众多,且不说华夏体系内的竞争,华夏之外的异族就对秦国构成了持续威胁,如西面的义渠,北面的匈奴,西南的巴蜀……秦国的每个国君,基本都会面临这些问题,以至于迫切希望能够强大,几乎每个国君都想励精图治扭转局势。

2、秦国立贤不立长的继承制度

战国时期,诸侯国君更替大多都依照传统的嫡长子继承制度。而秦国在历经变法之后,早早确立了立贤制度。像秦武王去世之后,其弟弟嬴稷继承了王位,也就是秦昭襄王。而且嬴政与其父亲不但并非嫡长子,还做过质子。

因此,秦国国君想要继位是要经历很多考验,胜出的人自然是能力出众。像秦庄襄王、秦昭襄王、秦始皇都做过质子,其能力也远远超过在深宫中养尊处优的皇子们。所以说,秦国采用的立贤不立长的制度最大限度确保了历世国君都非平庸之辈,争夺国君的过程也让国君保持了励精图治、奋发励志的精神。

因此,秦国一统天下,绝不是偶然,而是诸多因素影响下的必然。